高空墜物致人死亡 36名住戶賠償

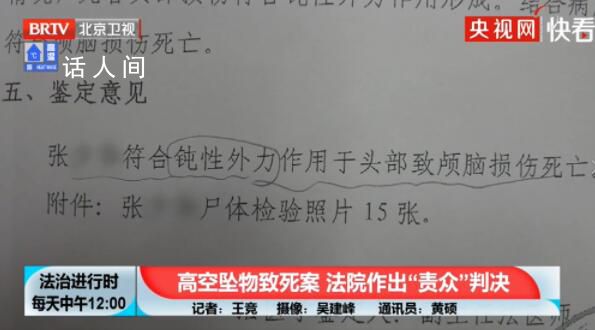

導讀:2015年,小張在北京市朝陽區某小區干活時,頭部被高空飛來的不明物砸中導致死亡。由于無法確定水泥塊和水龍頭的所有者,死者家屬將物業公司

2015年,小張在北京市朝陽區某小區干活時,頭部被高空飛來的不明物砸中導致死亡。由于無法確定水泥塊和水龍頭的所有者,死者家屬將物業公司以及幾十名房東和住戶一起告上法庭,索賠400多萬。

2021年,北京市朝陽區人民法院開庭審理了該起案件。日前,北京市朝陽區人民法院對該高空拋物致死案作出一審判決,判決其中36名居民承擔每戶1萬元的補償責任,判決物業承擔8萬元的賠償責任。

目前,這起案件已經執行完畢。從案發到現在,事件已過去多年,但高空墜下來的物體是“拋物”還是“墜物”依舊沒有答案。

為何法院排除3戶居民?

2015年10月,小張在朝陽區某小區干活時,頭部被高空飛來的不明物砸中導致死亡。由于無法確定水泥塊和水龍頭的所有者,小張家屬把整棟樓(301-1702,三層以上居民)39戶居民,以及小區物業告上了北京市朝陽區人民法院。

在小張父親起訴的39名住戶中,法官經過實地考察、核實證據,排除了三戶居民,原因是墜物是從北側墜下,但其中兩家戶型朝南,完全不具備實施拋物或墜物的可能。另外,有一位房屋的產權人在事發當時,已經把房屋出租給了另外的被告,他的房屋管理義務已經發生了轉移。

最終,根據《中華人民共和國民法典》第一千二百五十四條對高空墜物相關問題的解釋,朝陽法院作出一審判決,判決36名居民承擔每戶1萬元的補償責任。

河南澤槿律師事務所主任付建表示,根據民法典規定,高空拋物或高空墜物致人損害案件,在無法確定侵害人的情形下,應當由“可能加害人”承擔相應責任。法院排除的三戶居民,其中兩家是因為戶型朝南,不具備侵權可能,也就是有證據證明其不是侵害人,因此不用賠償。此外,有一戶居民把房屋出租給了另外的被告,房屋的管理義務已經發生了轉移,因此也不是“可能加害人”,而由承租人承擔相應的責任。

付建稱,“可能加害人”可以理解為可能的侵權責任人,這是相對于能確定直接侵權人的概念。他表示,有時候因為不能確定直接侵權人并依法判決其承擔侵權責任,故而通過立法活動把法定補償責任給可能加害人,來調節社會利益。例如,二樓和一樓的住戶因為樓層較低,能夠排除其侵權的可能,就不屬于可能加害人。

對于物業方面,朝陽法院也作出相應判決,判決物業承擔8萬元的賠償責任。判決生效后,案件進入執行階段。因為案件大部分被告是居民,承擔的是補償責任,法院執行局在秉持善意文明執行的前提下,經過多次張貼公告,以及上門釋理說法,很快執結了此案。目前,案款已交由受害人小張一家。

為何居民有不在場證明還被罰?

庭審中,所有被告意見統一:均稱自己沒有高空拋物行為,所以不應承擔責任。大部分被告的抗辯意見主要有以下幾點:第一,事發時不在家;第二,很多住戶稱自家安裝了護欄,沒有辦法向外扔東西;第三,事發涉案小區老年人偏多,根本不具備拋物的能力。為何法院還要判決36名居民承擔每戶1萬元的補償責任?

付建表示,補償責任區別于賠償責任,補償責任適用無過錯原則,以填補損失和恢復公平為基本目的,即使不具有任何過錯也可能被要求承擔補償責任。賠償責任則是基于過錯產生,具有懲戒作用。

北京市京師律師事務所律師劉奇奇表示,有不在場證明,每戶還需要被判承擔1萬元的補償責任,因為不在場證明僅能排除其沒有拋物的客觀條件,但無法排除有高空墜物的可能性。

劉奇奇稱,建筑物的所有人、管理人和使用人對建筑物有安全保障義務,有義務保證建筑物及其擱置物、懸掛物不脫落、墜落。如果是墜物,比如窗臺擱置的物品掉落,即使事發時住戶不在家,也需要承擔責任,故不能排除其為“可能加害的建筑物使用人”。

劉奇奇認為,根據民法典第一千二百五十四條,“可能加害的建筑物使用人”承擔補償責任,而非賠償責任,既有利于救濟受害人,也衡量了建筑物使用人的利益,有利于預防損害的發生,符合公平分擔損失的理念。

為何物業承擔8萬元的賠償責任?

對于物業方面,朝陽法院判決其承擔8萬元的賠償責任。北京市京師律師事務所律師李寶蓮分析稱,物業承擔8萬元的賠償責任合理也合法。

《中華人民共和國民法典》第一千二百五十四條第二款規定,“物業服務企業等建筑物管理人應當采取必要的安全保障措施防止前款規定情形的發生;未采取必要的安全保障措施的,應當依法承擔未履行安全保障義務的侵權責任。”

李寶蓮表示,物業服務企業對其管轄范圍內的物業服務區域有法定的安全保障義務,還依據物業服務合同約定有維修、養護、管理和維護義務,應時刻排查風險。造成建筑物及其擱置物、懸掛物發生脫落、墜落致使他人損害的,人民法院依法判決其承擔侵權責任。

付建認為,由于物業沒有采取必要的安全保障措施,也無法通過監控查明具體的侵權人,存在管理上的過失,對于造成的損害結果應當承擔賠償責任。

“拋物”還是“墜物”,為何認定難?

從案發到現在,雖然事件已經過去多年,高空墜下來的物體究竟是被人扔下來的,還是自己墜落的依然無法找到答案。劉奇奇表示,此類案件的難點就在于取證難,難以直接確定侵權人。另外,往往涉案居民人數多,時間長,在最終判決中,大部分居民分擔了社會風險強制性的不利后果,故在判決后亦存在執行難的情況。

李寶蓮分析稱,墜物沒有人的意識,墜落時無人知道或不能控制,不是人為導致的,一般是疏于對建筑物管理造成的,屬于過失性案件。而拋物是行為人故意為之,存在一定的主觀惡意,是受控制的,或者說是可以阻止危險結果發生的。墜物和拋物案件中,經調查難以確定具體侵權人的,由可能的建筑物使用人給予補償,如果建筑物使用人能證明自己不存在侵權行為的不需要承擔責任。

付建表示,生活在人口密集的城市,高空拋物無疑十分危險,此類案件又往往取證困難。因此,為了避免此類事件的發生,小區居民也應當意識到高空拋物的危險性,養成文明的生活習慣。另外,小區物業也應當擴大小區監控安裝范圍,業主也可以安裝室內監控,如果案發地有監控比較容易查明具體侵權人,可以對違法行為進行有效監督。而小區物業也要對居民樓的建筑及時檢修,防止高空墜物。

-

攀枝花公園豹子胖成了“豹警官” 年紀大鍛煉少看起來胖體檢正常2024-03-07 21:07:32近日,四川攀枝花公園內一只圓潤的金錢豹走紅,網友調侃稱胖成了豹警官,引發關注。園方回應:年紀大鍛煉少看起來胖,體檢正常。近日,攀枝

攀枝花公園豹子胖成了“豹警官” 年紀大鍛煉少看起來胖體檢正常2024-03-07 21:07:32近日,四川攀枝花公園內一只圓潤的金錢豹走紅,網友調侃稱胖成了豹警官,引發關注。園方回應:年紀大鍛煉少看起來胖,體檢正常。近日,攀枝 -

多家金店足金報價突破650元每克 黃金的價格又漲了2024-03-07 21:05:30近日,國際金價連續上漲,黃金飾品價格也一漲再漲。截至7日上午,多家品牌金店的價格足金價格已經突破了650元 克。一覺醒來,黃金的價格又

多家金店足金報價突破650元每克 黃金的價格又漲了2024-03-07 21:05:30近日,國際金價連續上漲,黃金飾品價格也一漲再漲。截至7日上午,多家品牌金店的價格足金價格已經突破了650元 克。一覺醒來,黃金的價格又 -

2024福布斯中國杰出商界女性 周群飛喻麗麗上榜2024-03-07 21:03:13今日,福布斯中國發布2024杰出商界女性100榜單,這是福布斯中國第10次發布該榜單,通過這份榜單可以看到中國商業世界的女性群像。其中,上

2024福布斯中國杰出商界女性 周群飛喻麗麗上榜2024-03-07 21:03:13今日,福布斯中國發布2024杰出商界女性100榜單,這是福布斯中國第10次發布該榜單,通過這份榜單可以看到中國商業世界的女性群像。其中,上 -

呼倫貝爾現“寒夜燈柱”現象 場面奇幻而震撼2024-03-07 20:59:026日凌晨,呼倫貝爾市海拉爾區夜空中出現寒夜燈柱現象。夜色中一束束光柱直沖蒼穹,場面奇幻而震撼。雖已過驚蟄,但位于中國北疆的內蒙古呼

呼倫貝爾現“寒夜燈柱”現象 場面奇幻而震撼2024-03-07 20:59:026日凌晨,呼倫貝爾市海拉爾區夜空中出現寒夜燈柱現象。夜色中一束束光柱直沖蒼穹,場面奇幻而震撼。雖已過驚蟄,但位于中國北疆的內蒙古呼 -

蔡瀾上海餐廳菜品有異物被罰5萬 有顧客在菜品中吃出異物2024-03-07 20:55:49近日,蔡瀾上海餐廳因生產經營混有異物的食品,被上海市黃浦區市場監督管理局罰款5萬元,引發關注。據上海市市場監督管理局網站近日消息,

蔡瀾上海餐廳菜品有異物被罰5萬 有顧客在菜品中吃出異物2024-03-07 20:55:49近日,蔡瀾上海餐廳因生產經營混有異物的食品,被上海市黃浦區市場監督管理局罰款5萬元,引發關注。據上海市市場監督管理局網站近日消息, -

兩男子起沖突被各自妻子緊緊抱住 家有賢妻禍事少2024-03-07 20:54:056日,有網友發視頻稱,北京兩男子街頭起沖突,雙方妻子死死抱住制止。目擊者表示:其中一位妻子被丈夫抱摔草里兩次都沒松手。家有賢妻禍事

兩男子起沖突被各自妻子緊緊抱住 家有賢妻禍事少2024-03-07 20:54:056日,有網友發視頻稱,北京兩男子街頭起沖突,雙方妻子死死抱住制止。目擊者表示:其中一位妻子被丈夫抱摔草里兩次都沒松手。家有賢妻禍事 -

北京未開放個人申領三代社保卡 后續將逐步啟動2024-03-07 20:51:52近期,有群眾咨詢如何領取第三代社保卡,對此,3月7日,北京市人社局發出溫馨提示,當前,本市第三代社保卡換發工作正在分批次進展中。自今

北京未開放個人申領三代社保卡 后續將逐步啟動2024-03-07 20:51:52近期,有群眾咨詢如何領取第三代社保卡,對此,3月7日,北京市人社局發出溫馨提示,當前,本市第三代社保卡換發工作正在分批次進展中。自今 -

-

女性生理期不適該怎么辦?為什么我會感到特別疲倦和困乏?2024-03-07 20:46:45生理期不適該怎么辦?為什么我會感到特別疲倦和困乏?月經不調可能會引發嚴重疾病嗎?知名專家在線互動解決你的問題。月經是女性生殖健康晴雨

女性生理期不適該怎么辦?為什么我會感到特別疲倦和困乏?2024-03-07 20:46:45生理期不適該怎么辦?為什么我會感到特別疲倦和困乏?月經不調可能會引發嚴重疾病嗎?知名專家在線互動解決你的問題。月經是女性生殖健康晴雨 -

青海玉樹州雜多縣發生5.5級地震 震源深度10公里2024-03-07 20:42:04據中國地震臺網正式測定,3月7日18時6分在青海玉樹州雜多縣發生5 5級地震,震源深度10公里,震中位于北緯33 58度,東經93 01度。震中5公里

青海玉樹州雜多縣發生5.5級地震 震源深度10公里2024-03-07 20:42:04據中國地震臺網正式測定,3月7日18時6分在青海玉樹州雜多縣發生5 5級地震,震源深度10公里,震中位于北緯33 58度,東經93 01度。震中5公里