女生和媽媽雙雙剃寸頭 驚到爸爸

導讀:肖宜澤和母親一起剃了寸頭。父親回家后,震驚地問她們,真剃了嗎?你倆是要出家當尼姑嗎?肖宜澤嗆了回去,有什么不敢的,這么爽的發型你要不

肖宜澤和母親一起剃了寸頭。父親回家后,震驚地問她們,“真剃了嗎?你倆是要出家當尼姑嗎?”肖宜澤嗆了回去,“有什么不敢的,這么爽的發型你要不要也剃一個?”

我的頭怎么會這么輕?

只用了十八分鐘,一把金銅色的推子帶走了王涵的齊下巴短發,然后,二十四年來第一次,她感覺自己的頭皮在呼吸。頭部的皮膚,作為人體器官的一部分,捕捉到了夏日的一縷微風,癢癢的,汗珠還未流下已經消失了,“從未感受過如此舒適的夏天”。她愛不釋手地撫摸著自己的后腦勺,感受著自己的頭骨,“為什么沒有早點去做?”

她的頭發天生很厚。大學時,她燙了及腰的漂亮卷發,但夏天出門仿佛頂著鍋爐,從耳朵到側臉再到脖子,熱風裹著頭發全黏在身上,一個模糊的念頭閃過,“為什么不可以剪掉這麻煩的長發呢?”

王涵立刻被這種想法嚇了一跳,她身邊沒有寸頭女孩,如果自己剪了,可能會迎來怪異的目光,她強迫自己忘掉這個念頭,也曾裝作不經意地向朋友提起,“感覺寸頭很帥,我也來剃一個?”朋友哈哈大笑,“你可別開玩笑了”。她沒再提。

后來,她聽到播客《海馬星球》的一期,一位過著反消費主義極簡生活的女性分享了她剃寸頭后的方便和舒適——在美國旅行感覺前所未有的安全,即使睡在街頭都不害怕。王涵聽得心潮澎湃,剃寸頭的心壓不住了。

很久以來,長發一直被視為女性的象征,也與“美”深度綁定。學生時代,那些短頭發的女生常被稱為“假小子”。但美麗長發的背后是繁瑣的打理和高昂的費用。新冠疫情初期,“服美役”一詞在豆瓣“消費主義逆行”小組流行起來:許多人發現自己不再化妝,毛孔都舒展開來,毫不費力達成了“松弛感”,由此產生疑問,化妝真的只是取悅自己嗎?種類繁多、價格高昂的化妝品真的有存在必要嗎?化用服役一詞,“服美役”喻指女性為所謂“美”耗費的努力。再前一步,誰制定的“美”的標準?誰制造“美”的焦慮?拒絕服美役,就是脫美役。一些女孩試圖通過剪掉長發來尋找答案。

剛剃完寸頭的女孩們共享了同一種感受:我的頭怎么會這么輕?隨著長發一把把落下,周一然感覺自己輕盈得像飄起來一樣。過去二十六年,周一然苦長發久矣,會花時間煩惱不同發型,夏天走在街上頭發糊在臉上,穿背后帶拉鏈的衣服常常卡住頭發,洗頭需要4-5泵洗發水,習慣花半小時吹干頭發,若夏秋2天洗一次,冬春3天洗一次,一年中要洗152次,吹頭76小時,相當于不眠不休吹上三天三夜有余。

剃頭后,她再也不必思考發型了,洗頭只需要3分鐘,1泵洗發水,原本3個月空瓶成功續命8個月,護發素精油等不再必要,吹頭兩分鐘,或者干脆晾著,“原來男人一直過這種好日子?”

剃頭后,呂微享受著腦袋被毛巾揉搓的愉快,感覺自己像一只趴著的薩摩耶,揭開毛巾,頭發像一只俏皮的海膽。剃頭的理由很簡單,開始健身后,每次雙腳踏上跑道,她的頭腦就開始計算,“什么時候洗頭?吹完頭要幾點睡覺?一周洗幾次更適合?”運動熱情迅速消退。如今,“頭剃了,再沒理由不運動了吧”。

或因為麻煩,或是為了提升自信,女孩們選擇剃頭,殊不知還有許多意料之外的驚喜。剃頭后,唐雨欣的帽子牢牢地固定在腦袋上,再也不會被風吹走,“愛帽人”就此得救。此外,剃頭還能醫治“脫發焦慮”。之前每次洗頭,她必須要拿濕紙巾把大把掉下的發絲一根根從地上搓起來,丟掉,現在她不藥而愈,因為“短頭發掉地上根本看不見”。

我要剃一個美麗的寸頭嗎?

即使剃了寸頭,女孩們仍然無法擺脫美的標準。社交平臺上有很多相關的討論帖,“如果剃完不好看會怎么樣?”“怎樣長相的女孩適合剃寸頭?”“頭型好看、面部平整度高的人才配剃寸頭”。這似乎是每個女性成長所要經歷的一大命題:我為什么不夠美?

肖宜澤為所謂的“變美”掙扎過許多次。大學時,有一次她所在的手語社團聚餐,為了讓自己看上去漂亮點,她提前兩個多小時開始化妝,笨拙地分清不同的刷子,涂完口紅后,她盯著鏡中的自己看了很久,美妝博主那些奇跡般的“換頭”并沒有發生,“怎么看都很不好看”。

淚水涌了出來,沾染著未干的眼線、粉底液,滑落到下巴尖,肖宜澤紅著眼擦掉了所有的妝。她又換上一身從未嘗試過的風格,緊身小上衣、半身裙、馬丁靴,聚餐時,她只顧著衣領會不會掉,腰會不會露出來。合照時,她默默地跑到最后的邊角位置,“我真的不快樂”。

肖宜澤想不通,回家向母親哭訴,“為什么大家會覺得這樣是美的呢?為什么不要求男人去化妝打扮呢?為什么我會這么痛苦呢?” 她不知道該如何形容“美”帶給她的感受,就像用手拽粗糲的麻繩,摩擦不會帶來劇痛,而是綿密持久的耗損,等到突然停下的那一刻,才會恍然真的很痛。

王涵也曾深深困于“美”的囚籠。剛上大學時,在鋪天蓋地“女生應該如何迅速變美”的宣傳下,她懵懂地加入這場游戲,花費了大量的時間和金錢。大一時,即使只是出門拿快遞,她也要貼上雙眼皮貼和假睫毛。為了保養長卷發,洗頭要按順序用三種洗發水,先控油,再保持頭發卷度,最后保持頭發柔順。現在回望,她確實是佼佼者,成熟的妝容手法和精致穿搭為她獲得了許多夸贊,滋養著這個循環,“就會主觀意愿上覺得自己很享受和喜歡。感覺那時鬼迷心竅”。

剛剃成寸頭那會兒,她仍然擔心他人的目光,甚至專門買了頂假發,方便出門遮掩。但假發的內襯是編織的,很硬,沒有原生頭發覆蓋,頭皮會非常難受。帽子和頭巾成為了出門的必需品,上地鐵會不自覺地緊張。

后來工作不順心,她辭職去大理做義工,在一家民宿咖啡店幫忙做飲料。她穿著舒適寬大的T恤短褲,自然地展示自己的寸頭,身邊沒人覺得奇怪,她也很久沒想過“美”這件事了,民宿的老板調侃她,“現在是不是流行小姑娘剃寸頭,小男生留長發啊”,王涵不說話,摸了摸自己的短寸。

如今,她仍然會欣賞化妝和穿搭帶來的美,但不再認為女性一定需要美。今年過年,剛好是她頭發長出來一點的“尷尬期”,小侄女對她說,“你這短頭發好難看啊。”對此,她笑著回應,“難看是吧!但我特別喜歡!” 她從未后悔嘗試寸頭,也沒有留長發的計劃。她感覺自己已能坦然地接受“不美”這回事,她終于撬開了“美”的枷鎖。

剃寸頭成為了一次契機,讓女孩們認知中“美”的系統開始崩塌。周一然曾經的認知是“美=獲得喜歡與認可”,她順著潮流學會了化妝,買花花綠綠的衣服,每次發朋友圈都會收獲許多“絕了”的評論,剃寸頭后,生活從未如此精簡,妝容顯得冗余,多余衣服沒必要,美麗無用,舒適簡單成為她的第一選擇標準——多口袋的褲子、百搭基礎款、白色大背心,“我真正理解了自己身體的感受”。

她開始認為“美本身是利他的”,過分介意他人的評價與看法,自己會永遠被放置在客體的位置。現在她的照片常常會收獲“自然的”“有生命力”的評價,她從未覺得自己如此松弛,未來打算一直留寸頭或超短發,“已經享受過這樣的便利,再也無法忍受曾經的麻煩了。”

一次測試他人反應的剃頭“實驗”

和其他女孩不同的是,肖宜澤和母親一起剃了寸頭。拿起推子的那一刻,一旁的母親突然出聲,“先給我剃個頭吧”。她小心翼翼地幫母親先剪掉長發,用推子時不敢貼著母親的頭皮走,手不時抖一下。然后,她對著鏡子給自己剃,心情越來越雀躍。一切結束,兩人摸著光光的腦殼相視一笑,一起對著相機留下了珍貴一刻,“就像媽媽踢開了障礙物,我的剃頭過程如此順暢和充滿激情……”

肖宜澤本以為母親剃頭的原因很簡單,頭發長,悶熱,額前的碎發礙事,亦或是想陪著女兒做一次嘗試。直到母親說,其實是“想替她姥爺試試推子好不好用、鋒不鋒利、會不會傷到頭皮”,然后笑著告訴她,“我感覺自己就像‘試驗品’”。女兒愣住了,不知該做什么表情,意外、心痛、無力的情緒緊緊纏住她,母親反應過來,夸她寸頭依然“美美的”,肖宜澤悶悶地反駁,“我不是為了美,只是這樣很方便”。母親沒有說話了。

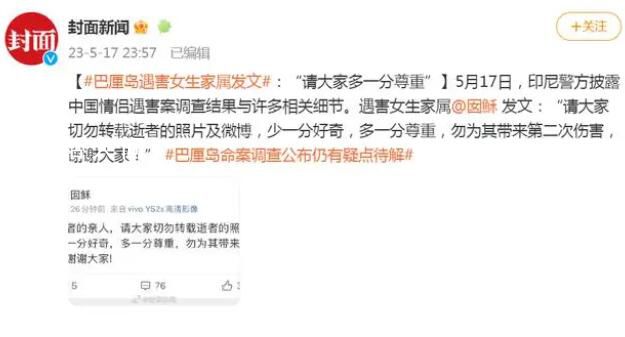

之前忽略的許多細節浮現:她告訴母親想剃寸頭時,母親以為她在開玩笑;母親剃完頭,該她了,母親皺了一下眉,“你真的要剃啊”;母親也會偶爾對她吐槽“男人都一個樣”,也會在父親回來晚、飯涼了時說,“他吃到涼飯只會怪你飯做的不好吃,不會找自己的問題”;假期她帶了上野千鶴子的《厭女》回家,母親看見題目后說“應該厭惡男人才對”。父親回家后,震驚地問她們,“真剃了嗎?你倆是要出家當尼姑嗎?”肖宜澤嗆了回去,“有什么不敢的,這么爽的發型你要不要也剃一個?”

謝青剃頭的時候沒多想,一股腦全剃光了,找工作時卻直觀地感受到了沖擊。她投的很多人力行政崗會在招聘要求上直接寫“形象要好”,線下面試時,她常感覺到有意無意的打量,以及拐著彎的表述“你很奇怪,不太合適”的拒絕。

謝青的家鄉是一個山西小城。在那里,女孩留寸頭會收獲一街人的注目禮,夾雜著打量、疑惑和好奇的復雜凝視,有不太熟的朋友特意來問她,“你是不是經歷了什么人生中重大的打擊?還是你生病了啊?”謝青非常疑惑,“我只是剪了一個比較酷的頭發啊”。她把剃寸頭的經歷發到網上,收到了很多鼓勵,但同樣有許多惡意評論,多來自男性用戶,“光頭更刺激”、“真不好看”,她很不解,“為什么頭發要被性別限定呢?”

外界的凝視和惡意,或許是因為他們無法接受,女性以如此劇烈的方式追求個性化。上海交通大學人文學院教授程亞麗在博士論文《從晚清到五四:女性身體的現代想象、建構與敘事》中提到,“頭發,作為最具可塑性、象征性和表現性的人的身體的一部分……女性通過掌握處理自己頭發的自主權,來確證身體的屬己性……”

剃了頭的女孩拿回身體的自主權,變得更自信了,但這其中也夾雜了一層復雜的意味:她們會感覺自己成為了男性,或者自帶了寸頭的“不好惹”氣質(也多屬于男性)。她們學習使用“男性思維”,把自己放在審美的主體,拒絕內耗審視自己。

剛剃寸頭后是周一然性別最為模糊的一個月,走在街上莫名有更拽的感覺。因為個頭小,穿著中性,她常被認作還在初中的小男生,她會敏感地意識到周圍人的目光是不一樣的,“不是打量女性的眼光”。在飛機上,空姐分發食物時看了她幾眼,帶著猶豫地詢問“先生”,遞給她飯。她沒解釋,只是想,“為什么她最終會選擇這么稱呼呢?如果一位男士被叫做“女士”,他會是什么反應?”

等到頭發慢慢變長,到了一個節點,即使是短發,周圍人又能認出來這是女孩子。有次她在街上閑逛,遇見了好多年沒見的人,對方上來就對她揮手,“小美女好呀”,周一然感覺像吞了塊石頭,在內心告訴自己,“我靠,這個頭發又該剃了”。

“原來我也可以發怒”

寸頭也給女孩們打開了新的和世界交往的方式 。肖宜澤有次和朋友在食堂打飯,發現一個菜已經明顯發臭,她們本準備像之前一樣忍忍,別惹麻煩。但又想了想,她決定去理論,“為什么要多一事不如少一事呢?本就是自己的權益為什么要讓?”

她端起飯找到經理直接問,“有個窗口的菜是臭的,可以向你們這反映嗎?”得到回答后毫不猶豫地繼續輸出,“這聞著就吃不了”,“原來哪這樣啊”,十分鐘后經理妥協,她們倆一起重新在窗口免費打了份飯。過了會兒,食堂經理帶給她們原價三倍的免費餐券,“成功維護自己的權益原來是這種感覺”。

現在回想起來,肖宜澤仍覺得不可思議。她的性格一直比較軟,總是習慣退讓與沉默,但寸頭好像賦予了她曾經缺乏的勇氣,“沒什么大不了”。

呂微也在學習變得更有攻擊性。剃寸頭后,遇到明顯的對臉和身材的打量,她會立刻瞪回去,把眼睛弄成下三白眼,她有點腫眼泡,睫毛就完全覆蓋雙眼皮,會變得很兇。對方有的會迅速轉頭,裝作無事發生,有的會氣勢驟減,像泄了氣的皮球,轉作“好奇”的視線。回到老家,一些男性親戚給她不溫不火的評價,調侃著叫兩句“帥小伙”“假小子”,她會義正嚴辭地反駁,“我是女人”。對方閉嘴了。

小升初時,她在家門口理發店剪頭,有個洗頭男騷擾她,一直問“你家住這里的小區嗎?有男朋友了嗎?我當你男朋友好嗎?”呂微完全呆住,尷尬地陪笑,試圖轉移話題,“我以后想學泰拳”,男人露出不屑,“哎呀這么辛苦,女孩子就不要學了啊”。后來上學,在一家外文書店的門口,她遇到一個騎著自行車的男人,很像買教輔的家長來問路,靠近后突然露出生殖器,問她“見過沒有?給你一千多陪我一晚”,呂微整個人在發抖,握著手機撥不出110,努力維持聲音“我要報警”,男人立刻跑了。

呂微呆在原地,想著“會給警察叔叔添麻煩,而且人也可能抓不到”,掛掉了電話。她完全理解女性遭遇性騷擾后的第一反應是呆住,“第一真的會被嚇到,第二我們并不知道能有什么解決或懲罰的路徑”,但如果是現在,呂微一定會要求查監控、投訴、報警,硬剛到底,“我最不怕麻煩,這是我的權益”。

這個暑假,呂微一家人去周邊小縣城玩,母親開車在路口右轉時,一個男人騎著電動車停在拐彎口中心,左手拿著手機,右手握把,慢騰騰地挪。呂微坐在副駕駛,蹭地一下發怒,對著他超大聲地吼了一句,“看什么手機啊!”男人似乎沒聽見,但家人都被鎮住,她按下窗戶,指揮媽媽向前開跟著,“我去罵他”。男人迅速地放下手機竄走,呂微感覺心情前所未有的舒暢,那一刻內心迸發出的力量讓她驚嘆,“原來我也可以發怒,反擊別人的違規行為”。

現在呂微非常享受寸頭后的生活狀態,“目前這是我心中最好的發型”,跑步時穿過頭發的風很涼快,健身力量訓練時的汗珠不會悶在頭發里而是流下來,小時要學泰拳的目標實現,寸頭打拳揮汗如雨,下學期她會選修游泳課,原本塞辮子到泳帽里是最困難的事,現在完全不是問題,“我已經可以預見自己會是最早換完衣服、洗吹完頭、離開去上一節課的人了”。

寸頭從來不是唯一的答案,周一然并不會用“服美役”去隨意套在其他女性身上,“脫美役只是提供一個思考框架,讓我們跳出固定的模版,知道我們還可以選擇怎樣的生活”,最終獲得不經他人審視的自由。對這些女孩們而言,剃寸頭是成長的重要一環,她們幾乎每個人都告訴我,已經很久沒有考慮他人怎么評價,沒事就頂著寸頭去街上逛,一身素面朝天的中性打扮。王涵很感謝這次嘗試,“我曾經模糊地認為女孩子無論怎樣都很美,現在的想法是,我可以不美,女性可以不美”。

-

龍行龘龘 為何生僻字熱起來了?2024-02-06 18:05:07中國農歷龍年將至,龘字一躍火出了圈,成為生僻字界的扛把子,引起民眾關注和好奇。為何生僻字又熱起來了?從中央廣播電視總臺2024年春節聯

龍行龘龘 為何生僻字熱起來了?2024-02-06 18:05:07中國農歷龍年將至,龘字一躍火出了圈,成為生僻字界的扛把子,引起民眾關注和好奇。為何生僻字又熱起來了?從中央廣播電視總臺2024年春節聯 -

被困高速3天3夜 小伙稱像人在囧途2024-02-06 17:57:352月6日消息,據國內多家媒體報道,從杭州駕車回重慶老家的駱先生,滯留高速公路3天3夜后,終于駛入暢通路段,跟家人團聚。駱先生表示:就像

被困高速3天3夜 小伙稱像人在囧途2024-02-06 17:57:352月6日消息,據國內多家媒體報道,從杭州駕車回重慶老家的駱先生,滯留高速公路3天3夜后,終于駛入暢通路段,跟家人團聚。駱先生表示:就像 -

新郎接親被新娘親友堵樓下要中華煙 目擊者:新郎最終無奈答應2024-02-06 17:54:482月5日,江蘇淮安新郎接親遇女方親友鬧喜,被堵要求發30條中華煙,目擊者:新郎最終無奈答應。結婚對于每個人來說都是事關一生的大事,但是

新郎接親被新娘親友堵樓下要中華煙 目擊者:新郎最終無奈答應2024-02-06 17:54:482月5日,江蘇淮安新郎接親遇女方親友鬧喜,被堵要求發30條中華煙,目擊者:新郎最終無奈答應。結婚對于每個人來說都是事關一生的大事,但是 -

外國醫生回應在武漢機場跪地救人 機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻2024-02-06 17:53:035日,武漢天河機場一老人突發心臟病,一外國醫生伸出援手急救。外國醫生回應:機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻。2月5日中午12

外國醫生回應在武漢機場跪地救人 機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻2024-02-06 17:53:035日,武漢天河機場一老人突發心臟病,一外國醫生伸出援手急救。外國醫生回應:機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻。2月5日中午12 -

湖北新郎用8臺四驅拖拉機迎親 對你的愛就像拖拉機爬坡轟轟烈烈2024-02-06 17:43:05近日,道路結冰導致普通車輛難以通行,湖北一新郎用8臺拖拉機當婚車車隊迎娶新娘。網友評論:對你的愛就像拖拉機爬坡,轟轟烈烈。農村道路

湖北新郎用8臺四驅拖拉機迎親 對你的愛就像拖拉機爬坡轟轟烈烈2024-02-06 17:43:05近日,道路結冰導致普通車輛難以通行,湖北一新郎用8臺拖拉機當婚車車隊迎娶新娘。網友評論:對你的愛就像拖拉機爬坡,轟轟烈烈。農村道路 -

霍建華李凱馨親密合照 感謝林心如的熱情招待2024-02-06 17:33:19霍建華全面開啟內地營業,目前和李凱馨主演新劇《他為什么依然單身》殺青,李凱馨曬出和霍建華以及林心如夫婦的合影,單獨和霍建華的合影引

霍建華李凱馨親密合照 感謝林心如的熱情招待2024-02-06 17:33:19霍建華全面開啟內地營業,目前和李凱馨主演新劇《他為什么依然單身》殺青,李凱馨曬出和霍建華以及林心如夫婦的合影,單獨和霍建華的合影引 -

路面結冰小哥帶哈士奇送外賣 網友:這只狗的狗糧都是自己賺來的2024-02-06 17:31:172月3日,湖北地區遭遇大雪天氣,路面結冰,給人們的出行帶來了極大的不便。在這樣的情況下,一位外賣小哥想出了一個獨特的辦法,他帶著一只

路面結冰小哥帶哈士奇送外賣 網友:這只狗的狗糧都是自己賺來的2024-02-06 17:31:172月3日,湖北地區遭遇大雪天氣,路面結冰,給人們的出行帶來了極大的不便。在這樣的情況下,一位外賣小哥想出了一個獨特的辦法,他帶著一只 -

光大證券:A股市場機會大于風險2024-02-06 17:29:42光大證券研報表示,從估值、股債性價比、換手率、融資交易占比等指標來看,當前A股市場或已處于底部位置,疊加當前政策積極發力,以股票型E

光大證券:A股市場機會大于風險2024-02-06 17:29:42光大證券研報表示,從估值、股債性價比、換手率、融資交易占比等指標來看,當前A股市場或已處于底部位置,疊加當前政策積極發力,以股票型E -

直擊湖北高速:有人因暴雪滯留2024-02-06 17:28:24昨晚到今天,湖北全境出現了降雪天氣,部分地區出現大到暴雪。積雪深度可達10厘米以上,局部15厘米以上。此輪低溫雨雪冰凍天氣過程,將持續

直擊湖北高速:有人因暴雪滯留2024-02-06 17:28:24昨晚到今天,湖北全境出現了降雪天氣,部分地區出現大到暴雪。積雪深度可達10厘米以上,局部15厘米以上。此輪低溫雨雪冰凍天氣過程,將持續 -

武漢暴雪兩只孔雀被凍在墻頂 已成功救下孔雀狀態良好2024-02-06 16:48:002月4日,武漢園一工人人員清除積雪時發現兩只孔雀被凍在墻頂,景區工作人員回應:已成功救下,孔雀狀態良好。2月4日,武漢園博園一工作人員

武漢暴雪兩只孔雀被凍在墻頂 已成功救下孔雀狀態良好2024-02-06 16:48:002月4日,武漢園一工人人員清除積雪時發現兩只孔雀被凍在墻頂,景區工作人員回應:已成功救下,孔雀狀態良好。2月4日,武漢園博園一工作人員