日本年輕人,開始信“中醫”

導讀:大棗、枸杞、山核桃……即將返回日本的陳茗箱子里,塞滿了特殊的中國特產,但別誤會,這不是路上吃的果干零嘴,而是她預備帶給日本同學的伴

大棗、枸杞、山核桃……

即將返回日本的陳茗箱子里,塞滿了特殊的“中國特產”,但別誤會,這不是路上吃的果干零嘴,而是她預備帶給日本同學的伴手禮。

“都是藥材,日本沒有棗泥餡兒,他們拿大棗當藥吃。”

回國前,詢問朋友想要什么禮物時,陳茗以為會聽到茶葉和點心,結果幾位姑娘一致點單了“中藥材”。

怎么,難道日本年輕人也開始信中醫了嗎?

何止是信,而且已經走向邪路了。

不知從什么時候吹起的這陣風,反正等大家醒過神來,“中藥”在日本已然成了流量明星。

不過在當地,“中藥”不叫“中藥”,而叫“漢方”。

前幾年,在經濟停滯的日本,什么都不漲價,唯獨漢方藥越來越貴。2017年到2022年,短短5年,非處方漢方藥平均單價上漲了接近15%。

但變貴一點兒沒影響銷量,這五年,非處方漢方藥的實體店銷量增加了16.6%,網絡銷售更不得了,直接翻了一番。

而且,不光是爺爺奶奶在搶購,年輕人也垂直入坑。

那勁頭,好比當年中國游客癡迷青汁和酵素。

神道教號稱1500萬神,人們總會為了祈福之事費盡心思地尋找主管神明,但在治病救人這件事上,漢方藥卻統一了分裂的信仰。

當年的酵素如何包治百病,今天的漢方就如何百病全包。

甭管是失眠便秘,還是腰酸長痘,來一劑漢方就對了。

尤其是那些西醫無法命名的疑難雜癥,比方說“氣象病”:一到換季,就覺得身體困乏,頭疼肩痛,吃袋“五苓湯”,藥到病除。

就連戀愛不順,也可以求助漢方——吃一劑戀愛漢方,保證體質改善,桃花如潮。

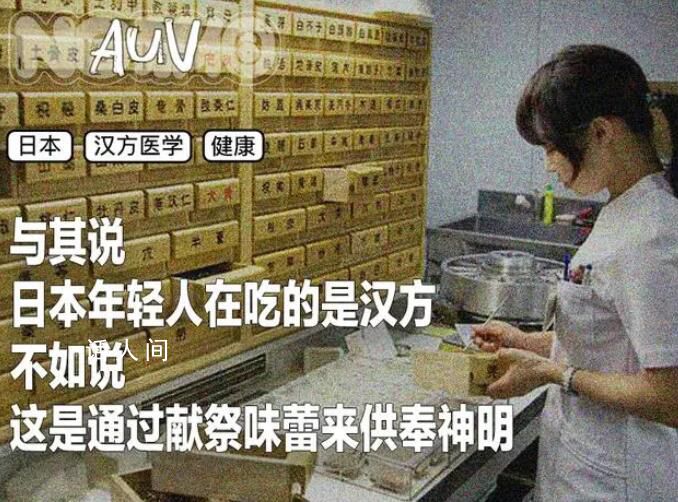

與其說,日本年輕人在吃的是漢方,不如說,那是在通過獻祭味蕾供奉神明。

雖然人人都忍不住天上掉餡餅的誘惑,但我們也深知,世上更多的是付出才會有收獲。

所以苦口的不一定是良藥,但良藥一定苦口。忍得了難喝的暴擊,才好許下一些不太實際的愿望。

正如當年的青汁,全靠1990年棒球運動員八名信夫的一張廣告海報才成了“保健神品”。在那張海報里,這位硬漢頂著一張痛苦面具說道:

“好難喝,再來一杯!”

青汁當然沒有什么神奇的保健效果,頂多是補充一些膳食纖維,但它實在太難喝了,誰也不愿相信它只是平平無奇的難喝。

于是獻祭痛苦后,青汁開始被賦予越來越多神性:美容養顏、輕身健體、排除腸毒、瘦身神藥……

要論難喝,青汁和中藥相比,還是拍馬不及。所以,按照相同的邏輯,中藥當然要更靈驗些。

只不過,正如中國年輕人的朋克養生,日本小年輕拜“漢方神”拜得也不甚虔誠。

在獻祭痛苦的時候,他們千方百計地試圖作弊。

不僅不喝湯藥,只喝成藥顆粒,而且連顆粒的苦味兒都不想沾上舌根。

論螺獅殼里做道場,誰也比不上日本的“匠人精神”。

簡單喝個中藥,都能講出幾種喝法。

如何能讓口腔感受不到漢方可怕的味道?日本最大漢方企業津村制藥甚至專門錄制了一段視頻。

方法一,含一口水在嘴里別咽,把成藥顆粒倒進水中,等待十秒,顆粒微微融化,然后趕緊囫圇吞下去。

方法二,拿一張糯米紙,卷成小杯,把成藥顆粒倒進去疊好,放入水杯濕潤軟化,然后就著水一飲而盡。

糯米紙服藥法丨津村制藥

如果以上方法覺得操作麻煩,還可以購買送藥果凍,把顆粒拌進果凍里,趁舌頭還沒反應過來,借著甜味送下。

至于你問功夫能做到這份上,為什么不直接做成膠囊或者藥丸?

那當然是因為不苦就沒了漢方藥的精髓。

如果說日本老一輩還是“漢方教”里恪守清規戒律的苦行僧,那么年輕人早就成了“酒肉穿腸過,佛祖心中留”的大花和尚。

吃的還是漢方藥,但弄得越來越好吃,服食中藥的清規戒律,破得一個不留。

什么東西在年輕人中流行,看聯名最是一目了然。

就像咸蛋黃和芋泥,這兩年,日本是什么吃的都想和漢方沾上點邊。

過情人節,有漢方巧克力,添加大棗、生姜、山楂,主治“精神壓力過大” “肩頸酸痛疲勞”。小小五塊,就能賣上3300日元(約合人民幣170元)。

喝咖啡,有漢方咖啡,喝奶茶,也有漢方奶茶。

買一杯“高麗參奶茶”“阿膠奶茶”,隊列能排出三條街。

產藥材的鄉下,必有自己的漢方冰淇淋,當歸葉做的冰淇淋,好不好吃還另說,但試問誰能不好奇?

都說吃中藥要忌生冷、忌油膩、忌咖啡,到了日本,這些忌諱全都成了聯名靈感。

正所謂啤酒加枸杞,可樂放黨參。

這波漢方熱,熱得還是個養生與樂子并存。

中國年輕人對中醫,總是將信將疑,畢竟這門深奧玄妙的學問和學校里的知識體系實在有太多難以調和的矛盾。

但為什么同樣接受現代教育的日本年輕人,卻毫無抵抗地選擇了信任?

其實這是一個常見的誤會——日本人信的,壓根就不是“中醫”。

作為中國人,我們當然下意識地以為,作為中醫的發祥地,中國必然是世界上中藥最大的生產基地。

然而,一個很少被提及的數據是:在中國之外,全球80%的中藥藥劑來自日本。

盡管日本很少生產中藥原料,83%原料要從中國進口,但它幾乎壟斷了美瑞德意等國的中藥藥劑市場。

這些來自日本的中藥藥劑,被稱作“漢方藥”。

漢方藥名為“漢方”,卻不是“中醫”。

實際上,在日本科學史家看來,“漢方”與“中醫”就像中華料理店和中國飯館一樣迥然不同。

中醫是來自中國的傳統醫學,而漢方則是日本學習中醫后,后期獨自發展出的傳統醫學。

它們一個更像哲學,一個更像科學。

漢方藥店里供奉的神農像

中醫與漢方最大的區別是,中醫講究“辨證論治”,漢方講究“方證相對”。

什么是辨證論治,什么又是方證相對?

舉例來說,就是一個對著病找藥,一個對著藥找病。

一位病人,到老中醫面前,首先要望聞問切,辯證一番,然后才會對癥下藥,每個人病癥不同,用藥種類與劑量也是千變萬化。

而到了漢方醫生面前,漢方醫生看了病癥,則要從一摞已經寫好藥物與劑量的藥方里翻翻揀揀,挑出對應病癥的那一張交給病人,方子萬古不變。

如果去到日本旅游,走進過漢方藥房,你想必疑惑過,為什么日本的藥房里,沒有成排的大藥柜,只有一張張寫滿方劑名稱的紙條?

因為漢方藥不講究現場抓藥,所有藥都是事先配好的方子。

古時候,就連種藥材也是在一個藥圃里種齊一個藥方。

比方芍藥甘草湯,那么藥圃里就同時種上芍藥和甘草。

聽起來是不是有點像藥房里直接可以取的中成藥?

沒錯,就是這樣的東西。

因為固定了不變的方子,所以日本的“漢方”可以按照西方的循證醫學來加以驗證。

只要控制變量、設置對照組,就能確定藥物是否有效,效果究竟由哪些成分產生。

這是江戶時期日本“古方派”醫家的創舉,因為接觸了名為“蘭學”的西方醫學思想,當時的日本醫家既不想舍棄古老的醫學經驗,又折服于循證醫學的邏輯,于是想出了這樣一種折衷的辦法。

換句話說,打從江戶中期,日本就已經開始了對中醫的現代化規訓,融合近代醫學思想,拋棄玄而又玄的理論,讓它變得更好理解、更好復現。

這種變化的結果就是,本是同源的漢方和中醫在拐點上漸行漸遠,最終一個在國際市場上風生水起,一個舉步維艱。

不過早早歸順近代醫學的漢方,這一路走來也不是順風順水。

一度,它甚至差點遭遇滅頂之災。

這里面,又是一段故事,故事的起點正是140年前的明治維新。

彼時為了全面“西化”,日本在方方面面推行西制,醫學界當然也概莫能外。

幾道政令下來,漢方醫生很快失去行醫資格,明治初年,2萬8千名在冊醫生中,2萬3千個是漢方醫生,到了明治37年,就只剩下一半。

當時漢方醫生當然不會束手就擒,他們最著名的反撲就是“腳氣相撲”。

腳氣相撲,聽起來“頗有味道”的事件,但此腳氣,非彼腳氣,不是我們熟悉的腳部真菌。

所謂腳氣,指的是腳氣病,堪稱當年日本頭號恐怖絕癥。

早期看起來不過是食欲不振、精神倦怠,后期則會危及生命,病人全身水腫、心力衰竭,因為腳部腫脹格外驚人,所以被稱作“腳氣病”。

而且這病不坑窮人,專坑日子過得好的。德川家的幾任將軍都死于此,越是富貴人家,越容易染病。

近代開化以后,全日本生活水平提高,腳氣病就像瘟疫一樣飛速傳播。

誰也不知道致病原因是什么,只知道它比槍炮還要可怕——

日俄戰爭時期,戰場上一共死了4萬7千人,其中死于槍林彈雨的只有1萬9千,剩下的都是因腳氣病而喪命。

就連明治天皇也未能幸免,在1900年代初期,他也患上了腳氣病。

當時,漢方醫生和西醫共同出診,為他治病,史稱“腳氣相撲”。

這場角力,到底是漢方醫生更勝一籌,還是西醫治好了皇上?

當時的記載被有意模糊,但從科學史的發展進度來看,應該是漢方醫生起了作用。

因為當時,西醫堅定認為腳氣病是某種細菌感染,都在拼命尋找致病病菌。而漢方醫生憑借幾百年瞎貓碰死耗子碰出來的經驗,發現讓病人停止食用米飯,改服紅小豆湯能緩解病情。

為什么非得是紅小豆,不是什么其他糙米雜糧?當然是因為從前生病的都是達官貴人,雜糧中唯有紅小豆配得上他們高貴的身份。

不成想歪打正著,恰好紅小豆中富含維生素B1,這正是解決腳氣病的關鍵。

多年后的今天,我們已經知道,腳氣病就是維生素B1缺乏癥,只要在飲食中正常攝入紅肉和五谷雜糧,就不會得上這種病。

但當時,日本貴族的飲食中恰好沒有紅肉和五谷雜糧,越是富貴人家,越食用“銀舍利”般的精米,只吃禽類和魚肉。

日本陸軍伙食也是同樣,提供大白米飯和梅子干,名曰國旗飯,吃得熱愛米飯的兵丁熱淚盈眶,偏偏沒有補充維生素B1的食材。

然而,腳氣相撲雖是漢方醫取得了勝利,但為了推行西化的政治制度,明治天皇還是選擇了力保西醫,撲滅漢方。

此后長達幾十年的時間里,漢方進入末法時代,到昭和14年,日本漢方醫生已經百不存一。

直到1960年代,漢方醫學才再次復蘇。

原因是,“西”夠了的日本,準備回頭看看。

經濟高速增長期,一方面因為狂飆突進帶來高度民族自信,一方面因為駐日美軍沖突中對西方文明祛魅,日本人開始尋根問祖,漢方這種用了十幾個世紀的傳統療法,順勢重獲青睞。

這一次,還是政府挑頭,日本政府修改健康保險法,重新梳理漢方方劑,把59種漢方列入臨床應用藥品。

這代表著,漢方藥從此進入醫保,可以在正規藥店買到了。

此后,日本藥企開始規范化、標準化成藥生產,徹底讓日本人民告別了自己熬藥的苦惱。

到現在,日本醫保里的漢方藥已經達到217種,日本全國80%以上的藥店在同時經營漢方藥劑。

作為一種慢病的替代醫療,會給病人開漢方的大夫,不是專門坐堂的老中醫,而是接受過完整現代醫學教育的正經大夫。他們會輔修漢方課程,掌握漢方醫學。

日本患者信任漢方,就像信任普通西藥,因為它們都是在同一套檢驗體系下獲批上市。

這些方子,并沒有什么超越中醫的非凡之處,實際上大多數日本“漢方”,都脫胎自中國古方。

日本148種醫療用漢方制劑中,有72個漢代藥方,24個宋代藥方,23個明代藥方,只有25個是日本獨自研發的藥方。

漢方醫并未做出多少創造,只是折沖中西,為中醫做了成功的“譯介”。

而這次成功的譯介不僅讓漢方獲得了市場的尊重,也再次驗證:

一種文化之所以成為被人信賴的文化,并不在于它有多么深奧和玄妙,而是在于它首先可以被認知和理解。

-

龍行龘龘 為何生僻字熱起來了?2024-02-06 18:05:07中國農歷龍年將至,龘字一躍火出了圈,成為生僻字界的扛把子,引起民眾關注和好奇。為何生僻字又熱起來了?從中央廣播電視總臺2024年春節聯

龍行龘龘 為何生僻字熱起來了?2024-02-06 18:05:07中國農歷龍年將至,龘字一躍火出了圈,成為生僻字界的扛把子,引起民眾關注和好奇。為何生僻字又熱起來了?從中央廣播電視總臺2024年春節聯 -

被困高速3天3夜 小伙稱像人在囧途2024-02-06 17:57:352月6日消息,據國內多家媒體報道,從杭州駕車回重慶老家的駱先生,滯留高速公路3天3夜后,終于駛入暢通路段,跟家人團聚。駱先生表示:就像

被困高速3天3夜 小伙稱像人在囧途2024-02-06 17:57:352月6日消息,據國內多家媒體報道,從杭州駕車回重慶老家的駱先生,滯留高速公路3天3夜后,終于駛入暢通路段,跟家人團聚。駱先生表示:就像 -

新郎接親被新娘親友堵樓下要中華煙 目擊者:新郎最終無奈答應2024-02-06 17:54:482月5日,江蘇淮安新郎接親遇女方親友鬧喜,被堵要求發30條中華煙,目擊者:新郎最終無奈答應。結婚對于每個人來說都是事關一生的大事,但是

新郎接親被新娘親友堵樓下要中華煙 目擊者:新郎最終無奈答應2024-02-06 17:54:482月5日,江蘇淮安新郎接親遇女方親友鬧喜,被堵要求發30條中華煙,目擊者:新郎最終無奈答應。結婚對于每個人來說都是事關一生的大事,但是 -

外國醫生回應在武漢機場跪地救人 機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻2024-02-06 17:53:035日,武漢天河機場一老人突發心臟病,一外國醫生伸出援手急救。外國醫生回應:機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻。2月5日中午12

外國醫生回應在武漢機場跪地救人 機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻2024-02-06 17:53:035日,武漢天河機場一老人突發心臟病,一外國醫生伸出援手急救。外國醫生回應:機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻。2月5日中午12 -

湖北新郎用8臺四驅拖拉機迎親 對你的愛就像拖拉機爬坡轟轟烈烈2024-02-06 17:43:05近日,道路結冰導致普通車輛難以通行,湖北一新郎用8臺拖拉機當婚車車隊迎娶新娘。網友評論:對你的愛就像拖拉機爬坡,轟轟烈烈。農村道路

湖北新郎用8臺四驅拖拉機迎親 對你的愛就像拖拉機爬坡轟轟烈烈2024-02-06 17:43:05近日,道路結冰導致普通車輛難以通行,湖北一新郎用8臺拖拉機當婚車車隊迎娶新娘。網友評論:對你的愛就像拖拉機爬坡,轟轟烈烈。農村道路 -

霍建華李凱馨親密合照 感謝林心如的熱情招待2024-02-06 17:33:19霍建華全面開啟內地營業,目前和李凱馨主演新劇《他為什么依然單身》殺青,李凱馨曬出和霍建華以及林心如夫婦的合影,單獨和霍建華的合影引

霍建華李凱馨親密合照 感謝林心如的熱情招待2024-02-06 17:33:19霍建華全面開啟內地營業,目前和李凱馨主演新劇《他為什么依然單身》殺青,李凱馨曬出和霍建華以及林心如夫婦的合影,單獨和霍建華的合影引 -

路面結冰小哥帶哈士奇送外賣 網友:這只狗的狗糧都是自己賺來的2024-02-06 17:31:172月3日,湖北地區遭遇大雪天氣,路面結冰,給人們的出行帶來了極大的不便。在這樣的情況下,一位外賣小哥想出了一個獨特的辦法,他帶著一只

路面結冰小哥帶哈士奇送外賣 網友:這只狗的狗糧都是自己賺來的2024-02-06 17:31:172月3日,湖北地區遭遇大雪天氣,路面結冰,給人們的出行帶來了極大的不便。在這樣的情況下,一位外賣小哥想出了一個獨特的辦法,他帶著一只 -

光大證券:A股市場機會大于風險2024-02-06 17:29:42光大證券研報表示,從估值、股債性價比、換手率、融資交易占比等指標來看,當前A股市場或已處于底部位置,疊加當前政策積極發力,以股票型E

光大證券:A股市場機會大于風險2024-02-06 17:29:42光大證券研報表示,從估值、股債性價比、換手率、融資交易占比等指標來看,當前A股市場或已處于底部位置,疊加當前政策積極發力,以股票型E -

直擊湖北高速:有人因暴雪滯留2024-02-06 17:28:24昨晚到今天,湖北全境出現了降雪天氣,部分地區出現大到暴雪。積雪深度可達10厘米以上,局部15厘米以上。此輪低溫雨雪冰凍天氣過程,將持續

直擊湖北高速:有人因暴雪滯留2024-02-06 17:28:24昨晚到今天,湖北全境出現了降雪天氣,部分地區出現大到暴雪。積雪深度可達10厘米以上,局部15厘米以上。此輪低溫雨雪冰凍天氣過程,將持續 -

武漢暴雪兩只孔雀被凍在墻頂 已成功救下孔雀狀態良好2024-02-06 16:48:002月4日,武漢園一工人人員清除積雪時發現兩只孔雀被凍在墻頂,景區工作人員回應:已成功救下,孔雀狀態良好。2月4日,武漢園博園一工作人員

武漢暴雪兩只孔雀被凍在墻頂 已成功救下孔雀狀態良好2024-02-06 16:48:002月4日,武漢園一工人人員清除積雪時發現兩只孔雀被凍在墻頂,景區工作人員回應:已成功救下,孔雀狀態良好。2月4日,武漢園博園一工作人員