神十六神十七航天員在太空擁抱 拍全家福

導讀:神十六號、神十七號6名航天員在太空擁抱,拍全家福,祝福中國航天!據中國載人航天工程辦公室消息,北京時間2023年10月26日11時14分,搭載神

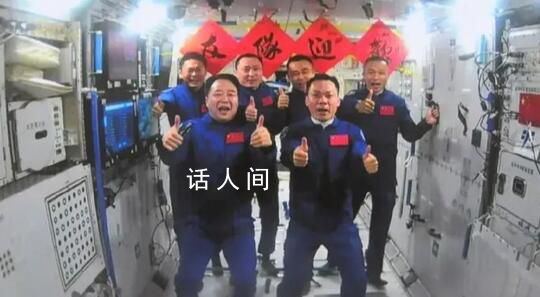

神十六號、神十七號6名航天員在太空擁抱,拍全家福,祝福中國航天!

據中國載人航天工程辦公室消息,北京時間2023年10月26日11時14分,搭載神舟十七號載人飛船的長征二號F遙十七運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射,約10分鐘后,神舟十七號載人飛船與火箭成功分離,進入預定軌道,航天員乘組狀態良好,發射取得圓滿成功。

執行神舟十七號載人飛行任務的航天員乘組由湯洪波、唐勝杰、江新林3名航天員組成,湯洪波擔任指令長。乘組包括1名第二批航天員和2名第三批航天員,是空間站建造任務啟動以來,平均年齡最小的航天員乘組。

此前報道

神舟十七號載人飛船瞄準10月26日11時14分發射。

10月26日8時24分,神舟十七號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。

8時26分,湯洪波、唐勝杰、江新林3名航天員領命出征。航天員車牌是“萬無一失 圓滿成功”!

上午9時,航天員乘組依次進入飛船。

9時18分,發射塔架第四組回轉平臺已經打開。10時35分,發射塔架第一組回轉平臺打開。10時50分,發射塔架第二組第三組回轉平臺打開。

目前,神舟十六號航天員乘組進駐空間站已近五個月,正在積極準備迎接即將到來的神舟十七號航天員乘組。

空間站里,神舟十六號航天員乘組已經掛上了“歡迎隊友”橫幅,期待神十六神十七乘組太空會師!

其中的一份關鍵食物就是“成功包”,上面還寫著“圓圓滿滿”,有酸菜牛肉餡、胡蘿卜雞蛋餡……“成功包”包成功,預祝神舟十七號任務圓滿成功!

北京時間8時31分,三名航天員乘車從問天閣出發前往發射塔架。航天員鏡頭前比出三連贊!

神舟十七號飛船發射圓滿成功背后,上海航天人用實力說話

中國航天科技集團上海航天技術研究院承擔了神舟載人飛船的電源分系統、對接機構分系統、推進艙結構與總裝、測控通信子系統、總體電路分系統推進艙電纜網及三艙配電器等研制任務。

從走出搖籃到天上宮闕

20年前,航天員楊利偉從問天閣出發踏上首次飛天圓夢的征程,神舟五號飛船在軌飛行14圈,歷時21小時23分后安全返回,標志著我國成為世界上第三個獨立掌握載人航天技術的國家,實現了中華民族千年飛天夢。

那天,中國人走出了地球的搖籃,開始在逐夢寰宇的遠征中蹣跚學步。

20年來,從多人多天到出艙活動,從交會對接到太空授課,從中期駐留到太空補給,空間站時代震撼來襲。工程全線大力弘揚自力更生、艱苦奮斗的優良傳統,先后突破掌握一大批具有自主知識產權的關鍵核心技術。

當天上宮闕有了日漸清晰的模樣,對接機構已能適應對接目標從8噸至180噸各種噸位,以“次次十環”的對接精度為航天員進入空間站搭建起“太空廊橋”,并創造了與空間站2小時自主快速交會對接這一世界紀錄。電源分系統開展了100多項技術攻關,研制出近百項新材料、新器件、新技術,掌握了低軌高壓電源系統核心技術,實現了航天員在空間站“用電自由”。

20年來,通過12次載人航天飛行任務,我國已成功將20位航天員、32人次送入太空,任務成功率100%。

神舟十七號用圓滿成功接過中國空間站應用與發展階段的“接力棒”,我們在太空行走的腳步越發穩健。

構筑載人飛船電能傳輸“護城河”

空間站作為超大型有人駐留的在軌航天器,具有獨特的動力學特性。到訪的載人飛船在龐大的多艙段組合體控制下,面臨各種動態變化的力學特性所產生的載荷,直接影響飛船的可靠性和安全性。

神舟載人飛船對日定向系統有2臺驅動機構,位于太陽電池翼與神舟飛船艙體之間,是驅動太陽電池翼實現對日定向的動力源,也是艙內電能供給唯一通路,被認為是整船電能傳輸的“咽喉”。

空間站三艙構型對載人飛船驅動機構形成了復雜且多變的熱應力環境,對驅動機構軸系的熱匹配性、抗力學載荷適應性、內部電傳輸安全性都提出了更高的要求。

在確保可靠性安全性的前提下,上海航天研制團隊全面優化技術方案,充分識別技術風險,深入細致技術交底,通過提高機電驅動能力,增加電氣隔離間隙,優化內部結構空間。

升級版的驅動機構,將電氣安全間隙增大了1倍。安全距離的提高,意味著加厚了這座電傳輸通路上重要“關卡”的城墻,加寬了“護城河”,大大降低了擊穿、放電等高風險情況發生的可能。

這一系列的優化和能力提升,實現了技術改進,裕度提升,提高了復雜的空間環境綜合效應的適應能力,確保載人飛船在軌穩定運行。

所有細節用數據說話

神舟十七號載人飛船將采用自主快速交會對接與90噸級空間站組合體在前向端口對接,歷時約6.5小時。

在此次任務之前,異體同構周邊式對接機構已經出色地在軌完成了29次空間交會對接和25次分離,產品狀態穩定,工作可靠。載人交會對接從44小時逐漸縮短到8小時、6.5小時。

載人航天是一個龐大的系統工程,其中每一個細節都需要型號研制人員精心設計、反復驗證。為了確保對接機構具備在多種復雜工況下的捕獲緩沖能力,每個對接機構均需要通過31次捕獲緩沖試驗。通過連接分離試驗,可精確獲得分離速度的千分之一變化。通過這些真實有效的特性參數,能如實反映產品內在的細節是否有變化。

依托大量的成功飛行數據,上海航天從分系統級、單機級、部組件級三個層次建立了數據包絡分析機制,上百個關鍵參數建立的數據包絡根據飛行試驗結果動態調整,對產品的生產裝配過程進行指導,對產品性能進行預測,提前發現潛在缺陷,提前采取干預措施,確保產品最終狀態過程可控,萬無一失。

-

龍行龘龘 為何生僻字熱起來了?2024-02-06 18:05:07中國農歷龍年將至,龘字一躍火出了圈,成為生僻字界的扛把子,引起民眾關注和好奇。為何生僻字又熱起來了?從中央廣播電視總臺2024年春節聯

龍行龘龘 為何生僻字熱起來了?2024-02-06 18:05:07中國農歷龍年將至,龘字一躍火出了圈,成為生僻字界的扛把子,引起民眾關注和好奇。為何生僻字又熱起來了?從中央廣播電視總臺2024年春節聯 -

被困高速3天3夜 小伙稱像人在囧途2024-02-06 17:57:352月6日消息,據國內多家媒體報道,從杭州駕車回重慶老家的駱先生,滯留高速公路3天3夜后,終于駛入暢通路段,跟家人團聚。駱先生表示:就像

被困高速3天3夜 小伙稱像人在囧途2024-02-06 17:57:352月6日消息,據國內多家媒體報道,從杭州駕車回重慶老家的駱先生,滯留高速公路3天3夜后,終于駛入暢通路段,跟家人團聚。駱先生表示:就像 -

新郎接親被新娘親友堵樓下要中華煙 目擊者:新郎最終無奈答應2024-02-06 17:54:482月5日,江蘇淮安新郎接親遇女方親友鬧喜,被堵要求發30條中華煙,目擊者:新郎最終無奈答應。結婚對于每個人來說都是事關一生的大事,但是

新郎接親被新娘親友堵樓下要中華煙 目擊者:新郎最終無奈答應2024-02-06 17:54:482月5日,江蘇淮安新郎接親遇女方親友鬧喜,被堵要求發30條中華煙,目擊者:新郎最終無奈答應。結婚對于每個人來說都是事關一生的大事,但是 -

外國醫生回應在武漢機場跪地救人 機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻2024-02-06 17:53:035日,武漢天河機場一老人突發心臟病,一外國醫生伸出援手急救。外國醫生回應:機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻。2月5日中午12

外國醫生回應在武漢機場跪地救人 機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻2024-02-06 17:53:035日,武漢天河機場一老人突發心臟病,一外國醫生伸出援手急救。外國醫生回應:機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻。2月5日中午12 -

湖北新郎用8臺四驅拖拉機迎親 對你的愛就像拖拉機爬坡轟轟烈烈2024-02-06 17:43:05近日,道路結冰導致普通車輛難以通行,湖北一新郎用8臺拖拉機當婚車車隊迎娶新娘。網友評論:對你的愛就像拖拉機爬坡,轟轟烈烈。農村道路

湖北新郎用8臺四驅拖拉機迎親 對你的愛就像拖拉機爬坡轟轟烈烈2024-02-06 17:43:05近日,道路結冰導致普通車輛難以通行,湖北一新郎用8臺拖拉機當婚車車隊迎娶新娘。網友評論:對你的愛就像拖拉機爬坡,轟轟烈烈。農村道路 -

霍建華李凱馨親密合照 感謝林心如的熱情招待2024-02-06 17:33:19霍建華全面開啟內地營業,目前和李凱馨主演新劇《他為什么依然單身》殺青,李凱馨曬出和霍建華以及林心如夫婦的合影,單獨和霍建華的合影引

霍建華李凱馨親密合照 感謝林心如的熱情招待2024-02-06 17:33:19霍建華全面開啟內地營業,目前和李凱馨主演新劇《他為什么依然單身》殺青,李凱馨曬出和霍建華以及林心如夫婦的合影,單獨和霍建華的合影引 -

路面結冰小哥帶哈士奇送外賣 網友:這只狗的狗糧都是自己賺來的2024-02-06 17:31:172月3日,湖北地區遭遇大雪天氣,路面結冰,給人們的出行帶來了極大的不便。在這樣的情況下,一位外賣小哥想出了一個獨特的辦法,他帶著一只

路面結冰小哥帶哈士奇送外賣 網友:這只狗的狗糧都是自己賺來的2024-02-06 17:31:172月3日,湖北地區遭遇大雪天氣,路面結冰,給人們的出行帶來了極大的不便。在這樣的情況下,一位外賣小哥想出了一個獨特的辦法,他帶著一只 -

光大證券:A股市場機會大于風險2024-02-06 17:29:42光大證券研報表示,從估值、股債性價比、換手率、融資交易占比等指標來看,當前A股市場或已處于底部位置,疊加當前政策積極發力,以股票型E

光大證券:A股市場機會大于風險2024-02-06 17:29:42光大證券研報表示,從估值、股債性價比、換手率、融資交易占比等指標來看,當前A股市場或已處于底部位置,疊加當前政策積極發力,以股票型E -

直擊湖北高速:有人因暴雪滯留2024-02-06 17:28:24昨晚到今天,湖北全境出現了降雪天氣,部分地區出現大到暴雪。積雪深度可達10厘米以上,局部15厘米以上。此輪低溫雨雪冰凍天氣過程,將持續

直擊湖北高速:有人因暴雪滯留2024-02-06 17:28:24昨晚到今天,湖北全境出現了降雪天氣,部分地區出現大到暴雪。積雪深度可達10厘米以上,局部15厘米以上。此輪低溫雨雪冰凍天氣過程,將持續 -

武漢暴雪兩只孔雀被凍在墻頂 已成功救下孔雀狀態良好2024-02-06 16:48:002月4日,武漢園一工人人員清除積雪時發現兩只孔雀被凍在墻頂,景區工作人員回應:已成功救下,孔雀狀態良好。2月4日,武漢園博園一工作人員

武漢暴雪兩只孔雀被凍在墻頂 已成功救下孔雀狀態良好2024-02-06 16:48:002月4日,武漢園一工人人員清除積雪時發現兩只孔雀被凍在墻頂,景區工作人員回應:已成功救下,孔雀狀態良好。2月4日,武漢園博園一工作人員