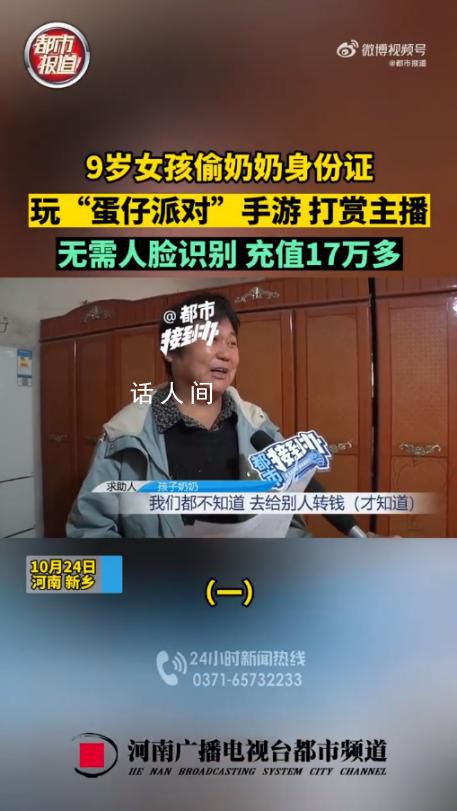

9歲女孩玩蛋仔派對花光家里17萬 充值消費根本不需要人臉識別

導讀:10月24日,河南新鄉的賈女士向記者求助。她9歲的女兒玩蛋仔派對手游,看直播打賞主播一共充值消費了17萬多。記者跟孩子溝通發現,小女孩偷

10月24日,河南新鄉的賈女士向記者求助。她9歲的女兒玩“蛋仔派對”手游,看直播打賞主播一共充值消費了17萬多。記者跟孩子溝通發現,小女孩偷用奶奶的身份證注冊了游戲賬號,充值消費根本不需要人臉識別。

賈女士的女兒告訴記者,玩“蛋仔派對”只要有新皮膚她都會買,還會買皮膚盲盒,買到新皮膚就跟買了新衣服一樣開心。而這些皮膚少則需要幾十元多則需要幾百元,孩子對錢根本沒有概念,所以才會大筆大筆往游戲和直播中充值。隨后,記者幫助賈女士聯系了直播平臺和游戲公司申請退費,等待平臺進一步處理。

記者又在鄭州的多個小學門口隨機采訪,發現孩子都知道這款叫做“蛋仔派對”的游戲,許多孩子都玩過這款游戲。不少家長也對孩子玩游戲非常傷神,家長認為孩子沉迷游戲影響孩子的身心健康。有的家長直接沒收了孩子的手機或者平板電腦,造成親子關系緊張。有的家長不知道該不該讓孩子繼續玩,內心也是十分矛盾。心理咨詢師建議,孩子玩游戲要看孩子是不是學習壓力大需要發泄?或者是孩子現實中沒有朋友?想在網絡中獲得成就感找到游戲內好友的認同感。家長需要花時間陪伴孩子、了解孩子,疏導孩子對游戲的認知,幫助孩子樹立正確的價值觀和對金錢的認知。在陪伴中發現孩子的優點和特長,然后再針對性地發展孩子的優點和特長,讓孩子建立自信心在現實中也能獲得成就感和認同感。

未成年人游戲充值可要求返還費用

未成年人游戲充值,消費者可以要求退款嗎?北京理道律師事務所主任律師王久成對記者表示,未成年人給游戲充值往往次數多、累計金額大,并且未成年人通常會刪除游戲充值成功的短信,家長一般很難及時發現,即便發現,造成的損失也已經很大。未成年人在監護人不知情的情況下,在網絡游戲中充值與其年齡、智力不相適應的款項,消費者可以要求退款。

王久成進一步解釋稱,《民法典》規定,不滿十八周歲的自然人為未成年人,不滿八周歲的未成年人為無民事行為能力人,由其法定代理人代理實施民事法律行為。八周歲以上的未成年人為限制民事行為能力人,實施民事法律行為由其法定代理人代理或者經其法定代理人同意、追認。未成年人在游戲內進行大額充值明顯不屬于“與其年齡、智力相適應”的民事法律行為,其監護人有權要求游戲運營商退款。

另外,《最高人民法院關于依法妥善審理涉新冠肺炎疫情民事案件若干問題的指導意見(二)》中也明確規定,限制民事行為能力人未經其監護人同意,參與網絡付費游戲或者網絡直播平臺“打賞”等方式支出與其年齡、智力不相適應的款項,監護人請求網絡服務提供者返還該款項的,人民法院應予支持。

王久成表示,在實踐中,未成年人游戲充值要求退費并不容易,難點主要體現在以下幾個方面:

一是舉證困難,未成年人如果用家長的身份證注冊網絡游戲賬號后進行充值,家長有權要求游戲運營商退款,但從現實情況來看,舉證存有難點。家長要提供足夠的證據來證明充值行為確由未成年的孩子做出,而賬號的充值記錄、孩子的自述等都不能作為直接證據,因此舉證非常困難。

二是聯系客服難,家長申請退款時,屢屢聯系不上客服是退費過程中的一大難題。現在很多互聯網企業用機器人客服來代替人工客服,有的轉接人工服務一直繁忙,有的根本找不到人工客服入口。

三是申訴流程冗長,一般家長找到客服,根據指引向平臺提交出生證明、身份證明、學生證明、充值證明等各類資料。在資料審核通過后,還有電話回訪環節,會詢問孩子很多問題,比如,賬號ID、游戲劇情等非常細節的內容,孩子稍有記不清,游戲經營方就以此為由判定無法受理,關閉申訴通道。

為此,深圳市思其晟公司CEO、品牌管理專家伍岱麒建議,游戲企業應當對未成年人玩游戲的時間加以限制,而且未成年人進行充值支付時,不能僅憑支付密碼,而是需要有監護人的人臉識別進行認證同意。

-

龍行龘龘 為何生僻字熱起來了?2024-02-06 18:05:07中國農歷龍年將至,龘字一躍火出了圈,成為生僻字界的扛把子,引起民眾關注和好奇。為何生僻字又熱起來了?從中央廣播電視總臺2024年春節聯

龍行龘龘 為何生僻字熱起來了?2024-02-06 18:05:07中國農歷龍年將至,龘字一躍火出了圈,成為生僻字界的扛把子,引起民眾關注和好奇。為何生僻字又熱起來了?從中央廣播電視總臺2024年春節聯 -

被困高速3天3夜 小伙稱像人在囧途2024-02-06 17:57:352月6日消息,據國內多家媒體報道,從杭州駕車回重慶老家的駱先生,滯留高速公路3天3夜后,終于駛入暢通路段,跟家人團聚。駱先生表示:就像

被困高速3天3夜 小伙稱像人在囧途2024-02-06 17:57:352月6日消息,據國內多家媒體報道,從杭州駕車回重慶老家的駱先生,滯留高速公路3天3夜后,終于駛入暢通路段,跟家人團聚。駱先生表示:就像 -

新郎接親被新娘親友堵樓下要中華煙 目擊者:新郎最終無奈答應2024-02-06 17:54:482月5日,江蘇淮安新郎接親遇女方親友鬧喜,被堵要求發30條中華煙,目擊者:新郎最終無奈答應。結婚對于每個人來說都是事關一生的大事,但是

新郎接親被新娘親友堵樓下要中華煙 目擊者:新郎最終無奈答應2024-02-06 17:54:482月5日,江蘇淮安新郎接親遇女方親友鬧喜,被堵要求發30條中華煙,目擊者:新郎最終無奈答應。結婚對于每個人來說都是事關一生的大事,但是 -

外國醫生回應在武漢機場跪地救人 機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻2024-02-06 17:53:035日,武漢天河機場一老人突發心臟病,一外國醫生伸出援手急救。外國醫生回應:機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻。2月5日中午12

外國醫生回應在武漢機場跪地救人 機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻2024-02-06 17:53:035日,武漢天河機場一老人突發心臟病,一外國醫生伸出援手急救。外國醫生回應:機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻。2月5日中午12 -

湖北新郎用8臺四驅拖拉機迎親 對你的愛就像拖拉機爬坡轟轟烈烈2024-02-06 17:43:05近日,道路結冰導致普通車輛難以通行,湖北一新郎用8臺拖拉機當婚車車隊迎娶新娘。網友評論:對你的愛就像拖拉機爬坡,轟轟烈烈。農村道路

湖北新郎用8臺四驅拖拉機迎親 對你的愛就像拖拉機爬坡轟轟烈烈2024-02-06 17:43:05近日,道路結冰導致普通車輛難以通行,湖北一新郎用8臺拖拉機當婚車車隊迎娶新娘。網友評論:對你的愛就像拖拉機爬坡,轟轟烈烈。農村道路 -

霍建華李凱馨親密合照 感謝林心如的熱情招待2024-02-06 17:33:19霍建華全面開啟內地營業,目前和李凱馨主演新劇《他為什么依然單身》殺青,李凱馨曬出和霍建華以及林心如夫婦的合影,單獨和霍建華的合影引

霍建華李凱馨親密合照 感謝林心如的熱情招待2024-02-06 17:33:19霍建華全面開啟內地營業,目前和李凱馨主演新劇《他為什么依然單身》殺青,李凱馨曬出和霍建華以及林心如夫婦的合影,單獨和霍建華的合影引 -

路面結冰小哥帶哈士奇送外賣 網友:這只狗的狗糧都是自己賺來的2024-02-06 17:31:172月3日,湖北地區遭遇大雪天氣,路面結冰,給人們的出行帶來了極大的不便。在這樣的情況下,一位外賣小哥想出了一個獨特的辦法,他帶著一只

路面結冰小哥帶哈士奇送外賣 網友:這只狗的狗糧都是自己賺來的2024-02-06 17:31:172月3日,湖北地區遭遇大雪天氣,路面結冰,給人們的出行帶來了極大的不便。在這樣的情況下,一位外賣小哥想出了一個獨特的辦法,他帶著一只 -

光大證券:A股市場機會大于風險2024-02-06 17:29:42光大證券研報表示,從估值、股債性價比、換手率、融資交易占比等指標來看,當前A股市場或已處于底部位置,疊加當前政策積極發力,以股票型E

光大證券:A股市場機會大于風險2024-02-06 17:29:42光大證券研報表示,從估值、股債性價比、換手率、融資交易占比等指標來看,當前A股市場或已處于底部位置,疊加當前政策積極發力,以股票型E -

直擊湖北高速:有人因暴雪滯留2024-02-06 17:28:24昨晚到今天,湖北全境出現了降雪天氣,部分地區出現大到暴雪。積雪深度可達10厘米以上,局部15厘米以上。此輪低溫雨雪冰凍天氣過程,將持續

直擊湖北高速:有人因暴雪滯留2024-02-06 17:28:24昨晚到今天,湖北全境出現了降雪天氣,部分地區出現大到暴雪。積雪深度可達10厘米以上,局部15厘米以上。此輪低溫雨雪冰凍天氣過程,將持續 -

武漢暴雪兩只孔雀被凍在墻頂 已成功救下孔雀狀態良好2024-02-06 16:48:002月4日,武漢園一工人人員清除積雪時發現兩只孔雀被凍在墻頂,景區工作人員回應:已成功救下,孔雀狀態良好。2月4日,武漢園博園一工作人員

武漢暴雪兩只孔雀被凍在墻頂 已成功救下孔雀狀態良好2024-02-06 16:48:002月4日,武漢園一工人人員清除積雪時發現兩只孔雀被凍在墻頂,景區工作人員回應:已成功救下,孔雀狀態良好。2月4日,武漢園博園一工作人員