專碩生稱租房讀研畢業至少花20萬 考上研后我住哪兒

導讀:當收到復旦大學碩士學位錄取通知書的那一刻,李芳雨的心情既興奮又復雜。作為一名職業大師,他清楚地知道自己不能住在學校里,只能在學校附

當收到復旦大學碩士學位錄取通知書的那一刻,李芳雨的心情既興奮又復雜。

作為一名職業大師,他清楚地知道自己不能住在學校里,只能在學校附近租房子。

“無宿舍時代”已經席卷大學。

一年一度的考研季,“不少高校明確不提供宿舍”的話題再次登上微博熱搜榜,引發網友熱議。 據悉,北京大學、南京大學、復旦大學、北京師范大學等多所高校在2024年招生簡章中明確表示,原則上不為專業碩士生提供住宿。

宿舍短缺的情況大多發生在土地珍貴的一線城市。 一些大學正在嘗試用社會住宿取代校內住宿。

短期內,“床位過多”的情況還不足以緩解。

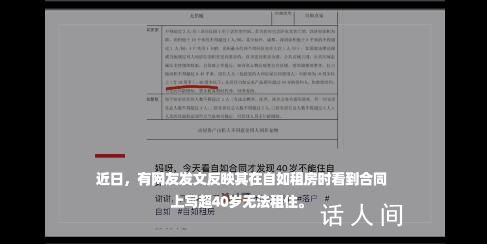

職業碩士在租房子“打工”和做學生之間左右為難:有的租住沒有窗戶的公寓,聲稱“上學就像下班通勤”;有的則租了一間沒有窗戶的公寓,聲稱“上學就像下班通勤”;有的則租了一間沒有窗戶的公寓,聲稱“上學就像下班通勤”;有的則租了一間沒有窗戶的公寓,并聲稱“上學就像下班通勤”;有的則租了一間沒有窗戶的公寓。 有的因條款含糊與房東發生爭執,威脅要報房租才成功退出; 也有人因為學費和生活成本高昂而放棄了北大碩士的入學資格……

在大多數人眼中,學校是一座座白色的塔樓,承擔著公益和教育的雙重責任。 但對于住不上宿舍的專科生來說,在外租房就意味著進入新的夾層——讀研不再是“上岸”,而是社會化的開始。

“進入名校并落地的可能性

綜合考慮的最佳選擇”

讀研之前,馬萍萍對自己兩年的研究生生活做了一些盤算。 如果選擇去不提供住宿的名牌大學攻讀碩士學位,兩年內的學費加上生活費至少為15萬元; 如果你選擇去其他大學攻讀碩士學位,可以節省一半。

不同之處在于,副學士學位學生不能提供校內住宿的租金。

財務成本和名校的光環放在天平的兩端。 哪一個更重要? 她向父母承認了這種差距。 盡管父母表示支持,但她仍然無法說服自己“這會讓我感到內疚”。

一番迷茫后,她選擇攻讀提供住宿的學術型碩士學位。

馬萍萍是幸運的。 越來越多的人選擇專業碩士,這是迫于壓力的無奈之舉。

“考慮到知名學校和出國留學的可能性的最佳選擇”,這就是唐文琪選擇專業碩士的原因。 她就讀的復旦大學自2019年起就不再安排專業碩士的校內住宿。

據她介紹,復旦大學一年級研究生可以通過抽簽報名入住校外公寓。 年住宿費1600元。 如果沒有中簽或放棄資格,學校還將提供每月800元的交通費,每年支付10個月。 。

沒有中獎的唐文琪只能開始自己的租房生涯。 為了降低成本,她和三個同學合租了學校附近一套50平米的復式公寓。 算上水電費,人均每月支出約1500元。

她得出的結論是,復旦大學專業碩士項目的平均每月住宿費用在2000元至4000元之間。 學校交通補貼每年8000元,國家補貼每年6000元,還不夠住宿費。

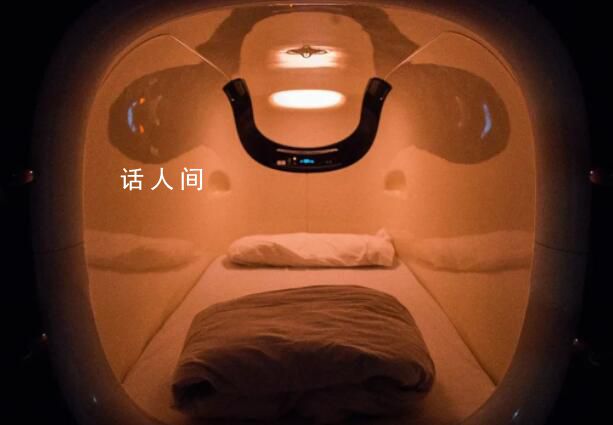

為了平衡實習和秋招,唐文琪在研究生一年級暑假搬到了學校和公司距離相對均衡的公寓。 那是一棟三層小樓的閣樓,沒有窗戶,月租4400元。

“在沒有窗戶的房間里你聽不到雨聲。” 唐文琪發現自己已經失去了對時間和天氣的控制。

正好趕上秋招,小屋也成為了考核、面試的基地。 “有些公司的評估需要在固定時間內完成,室友還沒醒,我就縮在角落里,在臺燈的昏暗燈光下完成評估。” 評價完畢,我抬起頭,環顧四周。 沒有窗戶的房間依然一片漆黑。 最終她搬出了閣樓。

對于大學生來說,宿舍不僅提供了住宿的地方,還提供了與學校的某種聯系。 離開宿舍,就意味著離開學校營造的舒適空間。 爭議、困擾和安全擔憂隨后擠壓了職業大師的生存空間。

由于無法與鄰居和平相處,李芳雨決定在第一個暑假期間搬出公寓。

副學士學位課程的學制較短,課程作業繁重。 他通常晚上11點左右回家。公寓隔音效果不好。 一上樓梯,鄰居就會被吵醒,然后就會有敲墻的聲音。

回到房間也是同樣的情況。 桌子不穩,李方宇每次把電腦放在上面,總會發出嘩啦啦的聲音。 他提心吊膽,生怕敲墻聲又會發生。

沖突終于有一天爆發了。 晚上11點,李芳宇躺在床的另一邊,把手機蓋在被子下面。 這一次,鄰居不再敲墻,直接走到自家門前,用力敲門。

李芳雨擔心打擾更多人,只能反復叮囑他:“你再敲門,我就報警了。”

生存環境的不確定性只是一方面。 住宿作為一個變量,也影響著研究生更多的選擇。

幾個月前,唐文琪從自己喜歡的公司得到了實習名額,并要求她去杭州實習三個月。 根據她的表現,她將被正式聘用。

“如果去別的城市,一方面要考慮租房子,另一方面上海的房子還沒有過期,轉租、安置行李都會很麻煩。”

唐文琪掙扎了兩周,終于放棄了。 “如果我有學校宿舍,我可能會去那里。現在我無法說服自己支付這么高的費用。我其實不知道如果我去一個新的城市,上海的房子三年后就會過期幾個月。我們要去哪里?” 唐文琪說道。

長期住在校外的唐文琪形容,“每次去學校,我都感覺自己像一個上下班的社工”,不想去學校。 “顯然,副學士學位課程和學術碩士課程都是全日制的,那為什么我給人的印象是它們是兼讀制的呢?”

碩士學位課程繼續擴大招生

學生們開始接受不再需要學校宿舍的事實了嗎?

但研究生的數量仍在不斷擴大。

2023年12月19日,教育部在新聞發布會上印發《關于進一步推進學位和專業學位研究生教育分類發展的意見》。 明確未來發展中將進一步提高專業學位研究生比例。 到“十四五”末,專業學位研究生招生規模將擴大到碩士研究生招生總數的2/3左右。

2017年,全國碩士申請人數中,專業型碩士學位比例首次超過學術型碩士學位。

擴招的大趨勢意味著獲得專業碩士學位相對容易。 對象是知名大學的學生。 他們從一開始就清楚租房和生活的成本,但尚未完成心態的轉變。

被錄取后,于晨就開始籌劃租房子。 學校附近有兩套公寓,大部分校外的學生都住在那里。 研究生兩年半的時間里,于晨曾租過兩套公寓一段時間。

于晨自己的租房經歷還不錯。 但對他來說,租房并不是一個簡單的個人問題。 周圍關于租房的投訴不斷。 宇晨想:怎樣才能解決大家的問題呢?

他開始嘗試擺脫困境。 2023年8月,楊浦區“金點子”征集大賽啟動,征集年輕人對楊浦區發展的意見。 于晨認為這是一個好機會,開始籌劃“求婚”。

此時,宇辰剛剛搬進他的第二套公寓。 該公寓屬于創新社區。 學生可享受15%的折扣,每月租金4000元。

但他發現社區里有更便宜的租賃選擇,但不向學生開放。

社區里有一些房屋與學校合作。 理論上可以到學校總務處申請,但因為很多教職員工也在申請,所以租用的概率很小。 附近多個社區都有公共租賃住房,但學生群體無法提供在上海工作的勞動合同,不具備租賃資格。

一方面是空置房屋,另一方面是租房需求旺盛的專業人士群體。 如果政府能牽頭與學校合作,提供認證渠道,讓學生能以較低的價格租到安全、方便的房子,學生就能更專注于科研和學習,更愿意留下來工作在上海。

在于晨看來,這是一個雙贏的局面。

期間,于晨四處打聽,收集了周圍50多名學生的租房建議。 他的想法得到了很多人的支持。

于晨發現,選擇攻讀專業碩士的學生對于租房的費用有一定的預估。 如果能降低房租,住上安全方便的房子,很多住在學校提供的校外公寓的專業碩士生都愿意承擔費用。 這個費用。

最終,于晨的建議入圍了最終投票的20個金點子。 他獲得了一個小獎品。

領獎的路上,于晨想:這個建議需要多長時間才能成為現實?

然而,最終他發現該提案“沒有其他可遵循的內容”。

他推測,由于沒有進入“前6名”,該計劃并未獲得更多曝光。

雖然心情郁悶,但他最終還是接受了這個結果。 對于同學來說也是如此。 似乎越來越多的人開始接受學校宿舍不再是必需品的事實。

大學:我們也很難

學生:這是一場豪賭,有利有弊

宿舍困境歸根結底是后勤問題。 困境在于學院和大學“無法保護自己”。

追溯到我國高校成立之初,強大的公益性就決定了寄宿教育的基礎。 教育人才稀缺。 為了滿足世界各地學生的需求并盡量減少對學術的干擾,學院和大學基本上都會提供校內住宿。

然而,近年來,校園擴張的速度跟不上副學士學位和碩士學位課程的擴張,校內住宿也越來越被貼上“限制”的標簽。

南京大學研究生招生辦公室表示:“近三年,專科生、碩士生均未提供宿舍。 大多數副碩士學位不提供宿舍。 如果你報考的專業在蘇州校區,可以住宿舍。” 北大也表示,“招生簡章上面寫著,但不會提供,一切以官網為準。”

針對“困境”,高校一直在探索解決方案。

由于2019年復旦大學不再為專業碩士提供宿舍,因此提供了愛久公寓作為選擇。

據復旦官網介紹,學生可以自行向社交運營商申請住宿、簽訂租賃協議并通過APP支付費用。 學校對愛久公寓實行學生生活園管理。 校外公寓可提供床位約1400個,多為四人雙層床,價格1100元至2200元不等。

招生簡章中提到“學校會同相關部門努力擴大校外住宿資源,以社會化方式協助全日制學生解決住宿需求”。

華中科技大學對于專科生和碩士生的住宿政策更有針對性。 據學校研招網站顯示,從2021級開始,全日制非定向專業學位碩士研究生將提供一年校內住宿,第二年由各院系協調并實習單位。

推進高校社會化改革,特別是學生校外租房,在我國一直頗受爭議。 在歐美等發達國家,大學一般不為研究生提供住宿,只提供基本的教學服務。

對于本科生來說,低年級可以選擇校內寄宿,高年級可以選擇自己租房。 寄宿教育對于幫助本科生適應大學生活、融入大學文化、傳承大學精神具有重要作用,但這只是文化和交通層面的教育。 ——兩者的費用幾乎是一樣的,甚至學校還貴一些。

早在2018年,21世紀教育研究院院長熊丙奇就曾表達過對“專業碩士的住宿困境”的態度。

20世紀80年代以來,我國開始推進高校后勤社會化改革。 從1985年頒布的《關于教育體制改革的決定》到1988年頒布的《面向21世紀教育振興行動計劃》,都明確提到“力爭用3-5年時間在大部分地區實現高校后勤社會化” ”。 但事實上,寄宿教育改革在中國的推進并不順利。

熊丙奇進一步提出,建立現代大學,需要明確大學的職責,不應該由大學承擔的職責要剝離。 對于研究生,政府根據本市具體情況提供公共租賃住房和廉租住房,研究生可以自行選擇。 這既解決了學校的負擔,又避免了研究生租房成本的增加。

專業碩士進入“無宿舍時代”,2018年之前已經成為一種趨勢。五年過去了,學生的心態逐漸從排斥轉變為接受。

北京師范大學學生李躍認為,這是一場有利有弊的豪賭。 “在這個制度下,床位會優先給學術型碩士,或者只給學術型碩士,不給專業型碩士。這個是你選擇之前就知道的。”

她還沒有開始研究生生活,但期待著獨立的住宿。 “你可以擁有更多屬于自己的個人空間,也可以提前體驗到真正融入社會的感覺。”

“有些人可能很注重自己的權利,尤其是上了大學之后,我發現這樣的人更多了,”但她覺得這更像是一種自我意識的迭代,“增加對世界、對自己的認識”。自己的潛力。 一些新的見解”。

事實上,進入社會的第一課從選擇專業碩士學位的時候就開始了。

-

龍行龘龘 為何生僻字熱起來了?2024-02-06 18:05:07中國農歷龍年將至,龘字一躍火出了圈,成為生僻字界的扛把子,引起民眾關注和好奇。為何生僻字又熱起來了?從中央廣播電視總臺2024年春節聯

龍行龘龘 為何生僻字熱起來了?2024-02-06 18:05:07中國農歷龍年將至,龘字一躍火出了圈,成為生僻字界的扛把子,引起民眾關注和好奇。為何生僻字又熱起來了?從中央廣播電視總臺2024年春節聯 -

被困高速3天3夜 小伙稱像人在囧途2024-02-06 17:57:352月6日消息,據國內多家媒體報道,從杭州駕車回重慶老家的駱先生,滯留高速公路3天3夜后,終于駛入暢通路段,跟家人團聚。駱先生表示:就像

被困高速3天3夜 小伙稱像人在囧途2024-02-06 17:57:352月6日消息,據國內多家媒體報道,從杭州駕車回重慶老家的駱先生,滯留高速公路3天3夜后,終于駛入暢通路段,跟家人團聚。駱先生表示:就像 -

新郎接親被新娘親友堵樓下要中華煙 目擊者:新郎最終無奈答應2024-02-06 17:54:482月5日,江蘇淮安新郎接親遇女方親友鬧喜,被堵要求發30條中華煙,目擊者:新郎最終無奈答應。結婚對于每個人來說都是事關一生的大事,但是

新郎接親被新娘親友堵樓下要中華煙 目擊者:新郎最終無奈答應2024-02-06 17:54:482月5日,江蘇淮安新郎接親遇女方親友鬧喜,被堵要求發30條中華煙,目擊者:新郎最終無奈答應。結婚對于每個人來說都是事關一生的大事,但是 -

外國醫生回應在武漢機場跪地救人 機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻2024-02-06 17:53:035日,武漢天河機場一老人突發心臟病,一外國醫生伸出援手急救。外國醫生回應:機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻。2月5日中午12

外國醫生回應在武漢機場跪地救人 機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻2024-02-06 17:53:035日,武漢天河機場一老人突發心臟病,一外國醫生伸出援手急救。外國醫生回應:機場可用的儀器設備和積極的響應令人印象深刻。2月5日中午12 -

湖北新郎用8臺四驅拖拉機迎親 對你的愛就像拖拉機爬坡轟轟烈烈2024-02-06 17:43:05近日,道路結冰導致普通車輛難以通行,湖北一新郎用8臺拖拉機當婚車車隊迎娶新娘。網友評論:對你的愛就像拖拉機爬坡,轟轟烈烈。農村道路

湖北新郎用8臺四驅拖拉機迎親 對你的愛就像拖拉機爬坡轟轟烈烈2024-02-06 17:43:05近日,道路結冰導致普通車輛難以通行,湖北一新郎用8臺拖拉機當婚車車隊迎娶新娘。網友評論:對你的愛就像拖拉機爬坡,轟轟烈烈。農村道路 -

霍建華李凱馨親密合照 感謝林心如的熱情招待2024-02-06 17:33:19霍建華全面開啟內地營業,目前和李凱馨主演新劇《他為什么依然單身》殺青,李凱馨曬出和霍建華以及林心如夫婦的合影,單獨和霍建華的合影引

霍建華李凱馨親密合照 感謝林心如的熱情招待2024-02-06 17:33:19霍建華全面開啟內地營業,目前和李凱馨主演新劇《他為什么依然單身》殺青,李凱馨曬出和霍建華以及林心如夫婦的合影,單獨和霍建華的合影引 -

路面結冰小哥帶哈士奇送外賣 網友:這只狗的狗糧都是自己賺來的2024-02-06 17:31:172月3日,湖北地區遭遇大雪天氣,路面結冰,給人們的出行帶來了極大的不便。在這樣的情況下,一位外賣小哥想出了一個獨特的辦法,他帶著一只

路面結冰小哥帶哈士奇送外賣 網友:這只狗的狗糧都是自己賺來的2024-02-06 17:31:172月3日,湖北地區遭遇大雪天氣,路面結冰,給人們的出行帶來了極大的不便。在這樣的情況下,一位外賣小哥想出了一個獨特的辦法,他帶著一只 -

光大證券:A股市場機會大于風險2024-02-06 17:29:42光大證券研報表示,從估值、股債性價比、換手率、融資交易占比等指標來看,當前A股市場或已處于底部位置,疊加當前政策積極發力,以股票型E

光大證券:A股市場機會大于風險2024-02-06 17:29:42光大證券研報表示,從估值、股債性價比、換手率、融資交易占比等指標來看,當前A股市場或已處于底部位置,疊加當前政策積極發力,以股票型E -

直擊湖北高速:有人因暴雪滯留2024-02-06 17:28:24昨晚到今天,湖北全境出現了降雪天氣,部分地區出現大到暴雪。積雪深度可達10厘米以上,局部15厘米以上。此輪低溫雨雪冰凍天氣過程,將持續

直擊湖北高速:有人因暴雪滯留2024-02-06 17:28:24昨晚到今天,湖北全境出現了降雪天氣,部分地區出現大到暴雪。積雪深度可達10厘米以上,局部15厘米以上。此輪低溫雨雪冰凍天氣過程,將持續 -

武漢暴雪兩只孔雀被凍在墻頂 已成功救下孔雀狀態良好2024-02-06 16:48:002月4日,武漢園一工人人員清除積雪時發現兩只孔雀被凍在墻頂,景區工作人員回應:已成功救下,孔雀狀態良好。2月4日,武漢園博園一工作人員

武漢暴雪兩只孔雀被凍在墻頂 已成功救下孔雀狀態良好2024-02-06 16:48:002月4日,武漢園一工人人員清除積雪時發現兩只孔雀被凍在墻頂,景區工作人員回應:已成功救下,孔雀狀態良好。2月4日,武漢園博園一工作人員