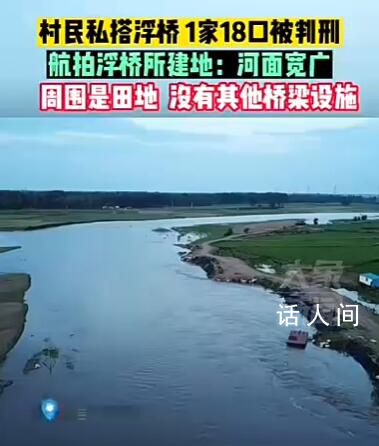

吉林浮橋案羅生門 更多細節被曝光

導讀:黃德義說的許多是假的,我為我的話負法律責任。谷天福說。一條南北走向的洮兒河,隔開了黃德義所在的振林村,和谷天福所在的安全村。黃德義

“黃德義說的許多是假的,我為我的話負法律責任。”谷天福說。

一條南北走向的洮兒河,隔開了黃德義所在的振林村,和谷天福所在的安全村。黃德義,“私搭浮橋”被判刑一事的當事人;谷天福,現任河對岸安全村黨支部書記。

7月9日,大河報·豫視頻《看見》記者走訪黃德義所在的振林村,與多位村民交談,他們普遍持“過浮橋并未被強制收費,臉熟的村民有時候過橋也不給錢”的觀點。

7月10日,《看見》記者在河對岸的安全村采訪,當地對黃德義建橋收費一事看法截然不同。

圍繞強制收費、附近是否有人因過河溺亡等問題,《看見》記者隨后采訪過往司機及當地水利局、交通局、派出所等部門,相關說法呈現出事件的另一層面貌。

對于公眾關心的河道上何時架設新橋,當地交通部門也接受了大河報·豫視頻《看見》 的采訪。

“來往哪有不收費的車啊,也根本就不是他所說的小車收5元,大車只收10元。”在安全村開超市的聶某稱,她們家在以前做收購農作物的時候,也是這個“網紅”浮橋的常客之一。

據聶某所說,她曾在河東收購農作物,開著載了重物的小貨車前往河西去賣,“我家車裝滿東西約有五至六噸重,開過這個浮橋,要付30元,一分都不會少”。聶某說,當她開著空車從河西返回家時,過橋確實是10元,但載物的重車遠不止10元。

聶某曾經算過,在2016年、2017年收購旺季時,她家的車一天要至少跑兩個來回,也就是至少要花80元的過路費。“我以前跟看橋的黃家人說過,咱們兩家就隔條河,我們天天過也這么熟悉了,過橋費便宜點行不?”她的請求當場被拒絕,沒有任何討價還價的余地。

家住距振林村十公里左右的卡車司機朱某,也表示自己所交的單次過橋費,與黃德義所說不符。“我們這種拉石子的70噸至80噸重的大卡車,重車過橋是200元,后來我講價講到了150元,空車回來是50元,過一個來回至少兩百元。”朱某說,他曾在生意好時,一個月跑20多個來回,粗略統計當年冬天過橋費他就付了7000元。

由于時間久遠和當年多以紙幣交易,多數受訪村民均無法提供付款記錄。

對于大車過橋的收費標準,這些村民也表示,收費沒有統一標準,一般是空車10元,越大越重的車越貴。此前網絡有人稱在浮橋兩岸設有地秤對車進行稱重,記者問了多位浮橋附近村民,村民稱地秤僅在河西岸設置了一個,“這個秤不是給車輛稱重的,是他們家稱糧食用的,沒過多久就拆除了”。

安全村村民、曾經的擺渡人連某稱:“我以前有一天在岸邊數過,這橋一會兒就能過17個大卡車,他們家看橋的人,一天賺個五六千不成問題。”

安全村村支書谷天福也以“我為我的話負法律責任”為開頭,表明他了解的卡車過橋費在50元至200元,黃家人這些年的收入并不止網上所說的僅幾萬元。

針對此事,《看見》記者再次聯系黃德義,他表示:“不存在這些情況,我們一直是小車5元,大車10元。”

“小車過得時候不明顯,載東西的重車一過,這橋晃得很。”曾做收購生意的聶某說,她家的重車過橋時,她都會從副駕駛座下來,自己走過去,聶某說:“這橋晃得實在不敢乘車過。”聶某介紹,她家的車載滿貨物時重6噸左右。

同樣有此經歷的卡車司機朱某也表示:“我這80噸重的車都敢讓我從橋上過啊。”

問及為何不選擇繞路走安全的道路,受訪者均表示,為了省時間,“其實過橋費和我們繞一圈多花的油錢差不多,但走他的浮橋確實省了不少時間。”

此前,黃德義曾向《看見》記者講述了浮橋的構成:主要浮橋載體由13節自焊船體構成,大的船體寬3米,長8米,高0.75米;小的船體寬1.5米,長7.5米,高0.75米,一個船體至少載重7.5噸。平常會將兩個船體拼接一起增加寬度,浮橋長度依據河水寬度而定,每段時間使用的船體數量不同,“水少的時候,放兩個船體就夠用了”。

黃德義稱,在組成浮橋時,他們會先拉條鋼絞線,將船體綁在上面,再用粗鐵管將船體個個相連。此外,船體上面還會橫放6至10根12米左右的鐵管,并在鐵管上鋪上木板,以起到穩定橋體和方便行駛的作用。橫放的鐵管會在多出船體的部分,從垂直方向立些“腳”,將柱體打入河床,以保證浮橋“沒水時不往下沉,有水時還能再浮起來”的效果。

黃德義認為,他的浮橋在安全性方面沒有問題:“我建浮橋這么久,也沒發生什么落水事故。”

黃德義此前接受媒體采訪時表示,在他沒架橋之前,已經溺亡了22位鄉親,在拆橋之后又有10多名鄉親溺亡。

7月10日,大河報·豫視頻《看見》記者獲得的一份當地警方當日出具的情況說明顯示,警方通過對 2007 年至今全市接處警登記記錄以及刑事現場勘驗登記情況進行篩查,未發現在洮兒河流域瓦房鎮振林村段有群眾溺亡情況。

在記者采訪的過程中,多位安全村的村民和附近村村民均提到了“黃德義在枯水期挖斷河道,以強迫路人走他的浮橋”一事。

據村民回憶,洮兒河在他們這段經常存在枯水期,枯水期時河床裸露,附近村民可直接通過干涸的河道行至對岸,車輛也可通行。

“我們走底下河道,就會不走他的橋,所以他會把河道挖斷,逼得我們要走橋。”有村民這樣闡述。

記者隨即問及是否親眼見到黃德義及親屬挖斷河道,村民們表示并未直接看到。超市老板聶某稱,她曾經有次從河東前往河西運貨,當時看到河道可以通行,就從浮橋旁側的河道駕車通過,但返回時,發現河道被挖了坑、堆了沙石,無法通行,只能付費從橋上通行。

在此前黃德義與大河報·豫視頻《看見》記者交談時也提到了附近村民質疑他挖斷河道,他表示:“這是河東岸采沙廠干的事,不是我挖的。”記者在現場觀察,洮兒河振林村段對岸確實有一家采沙廠,目前處于關閉狀態。

為何浮橋被罰錢但一直存在,直到2018年才徹底拆除?為何政府扒了浮橋卻不建橋?黃德義的浮橋2018年被強制拆除,為何2019年初被抓起判刑,中間到底發生了什么?

7月10日,洮南市水利局工作人員接受大河報·豫視頻《看見》記者采訪時說,他們在2016年至2018年共接到過四次群眾電話舉報,稱該河段有人建浮橋,“我們接到舉報后就趕來調查,責令他拆除,并于2016年、2017年分別依據法律法規處罰一萬元”。此外,該名工作人員說,他們分別在2017年與2018年分別給黃德義與何樹春(浮橋經營者之一)下過限期整改通知書、處罰告知書和處罰決定書,“他們就是建了拆、拆了建,2018年10月強制拆除后就沒再建了。”

而公眾所關心的,原本屬于行政處罰范疇的事情,為何后來在2019年演變為“尋釁滋事”,當時在洮南市瓦房鎮派出所負責辦理此案的辦案民警告訴記者,“我們是2019年年初接到舉報線索,舉報人稱,黃德義存在占用公共資源、強拿硬要財物、在洮兒河上違法搭建浮橋并屢建屢拆的情況,因而我們展開走訪調查。

“浮橋的人員車輛流動性太強了,我們當時就向附近村莊和社會征集線索,表明過橋者可來公安機關說明情況,隨后受害人就陸續主動來公安機關說明情況了。”辦案民警表示,當時受害人均自己口述,由民警記錄,最后他們確認無誤后簽字畫押,相關證據均有留存。隨后,當地警方認定黃德義等人符合尋釁滋事,并提交公訴。

記者在走訪村民時,振林村與安全村多位村民質疑:“為啥政府不建橋?要是政府建橋了,我們不就不用花錢安全通過了嗎?”對此,洮南市交通局工作人員表示:“洮兒河和蛟流河是洮南市兩條主要河流,兩河沿岸共有行政村67個。政府財政能力有限,只能優先建設群眾生產生活需求更大的地方,振林村兩岸之間耕地少,農耕需求小,因而沒有優先納入。”

如今,輿論的焦點重聚到“浮橋沒了,新橋何時建”上。此前,洮南市委宣傳部相關負責人在接受媒體采訪時稱,目前洮南市將于近期在振林村附近搭建一座便民橋,計劃秋收之前完成建設。洮南市交通局熟悉進度的工作人員也向大河報·豫視頻《看見》記者說明:“我們7月8日就已經組織專家實地勘探了,10日施工隊伍就已經到現場做土地平整、施工板房建立等前期準備工作。如今等具體方案批復下來,就可以得知橋的具體位置了。”

-

攀枝花公園豹子胖成了“豹警官” 年紀大鍛煉少看起來胖體檢正常2024-03-07 21:07:32近日,四川攀枝花公園內一只圓潤的金錢豹走紅,網友調侃稱胖成了豹警官,引發關注。園方回應:年紀大鍛煉少看起來胖,體檢正常。近日,攀枝

攀枝花公園豹子胖成了“豹警官” 年紀大鍛煉少看起來胖體檢正常2024-03-07 21:07:32近日,四川攀枝花公園內一只圓潤的金錢豹走紅,網友調侃稱胖成了豹警官,引發關注。園方回應:年紀大鍛煉少看起來胖,體檢正常。近日,攀枝 -

多家金店足金報價突破650元每克 黃金的價格又漲了2024-03-07 21:05:30近日,國際金價連續上漲,黃金飾品價格也一漲再漲。截至7日上午,多家品牌金店的價格足金價格已經突破了650元 克。一覺醒來,黃金的價格又

多家金店足金報價突破650元每克 黃金的價格又漲了2024-03-07 21:05:30近日,國際金價連續上漲,黃金飾品價格也一漲再漲。截至7日上午,多家品牌金店的價格足金價格已經突破了650元 克。一覺醒來,黃金的價格又 -

2024福布斯中國杰出商界女性 周群飛喻麗麗上榜2024-03-07 21:03:13今日,福布斯中國發布2024杰出商界女性100榜單,這是福布斯中國第10次發布該榜單,通過這份榜單可以看到中國商業世界的女性群像。其中,上

2024福布斯中國杰出商界女性 周群飛喻麗麗上榜2024-03-07 21:03:13今日,福布斯中國發布2024杰出商界女性100榜單,這是福布斯中國第10次發布該榜單,通過這份榜單可以看到中國商業世界的女性群像。其中,上 -

呼倫貝爾現“寒夜燈柱”現象 場面奇幻而震撼2024-03-07 20:59:026日凌晨,呼倫貝爾市海拉爾區夜空中出現寒夜燈柱現象。夜色中一束束光柱直沖蒼穹,場面奇幻而震撼。雖已過驚蟄,但位于中國北疆的內蒙古呼

呼倫貝爾現“寒夜燈柱”現象 場面奇幻而震撼2024-03-07 20:59:026日凌晨,呼倫貝爾市海拉爾區夜空中出現寒夜燈柱現象。夜色中一束束光柱直沖蒼穹,場面奇幻而震撼。雖已過驚蟄,但位于中國北疆的內蒙古呼 -

蔡瀾上海餐廳菜品有異物被罰5萬 有顧客在菜品中吃出異物2024-03-07 20:55:49近日,蔡瀾上海餐廳因生產經營混有異物的食品,被上海市黃浦區市場監督管理局罰款5萬元,引發關注。據上海市市場監督管理局網站近日消息,

蔡瀾上海餐廳菜品有異物被罰5萬 有顧客在菜品中吃出異物2024-03-07 20:55:49近日,蔡瀾上海餐廳因生產經營混有異物的食品,被上海市黃浦區市場監督管理局罰款5萬元,引發關注。據上海市市場監督管理局網站近日消息, -

兩男子起沖突被各自妻子緊緊抱住 家有賢妻禍事少2024-03-07 20:54:056日,有網友發視頻稱,北京兩男子街頭起沖突,雙方妻子死死抱住制止。目擊者表示:其中一位妻子被丈夫抱摔草里兩次都沒松手。家有賢妻禍事

兩男子起沖突被各自妻子緊緊抱住 家有賢妻禍事少2024-03-07 20:54:056日,有網友發視頻稱,北京兩男子街頭起沖突,雙方妻子死死抱住制止。目擊者表示:其中一位妻子被丈夫抱摔草里兩次都沒松手。家有賢妻禍事 -

北京未開放個人申領三代社保卡 后續將逐步啟動2024-03-07 20:51:52近期,有群眾咨詢如何領取第三代社保卡,對此,3月7日,北京市人社局發出溫馨提示,當前,本市第三代社保卡換發工作正在分批次進展中。自今

北京未開放個人申領三代社保卡 后續將逐步啟動2024-03-07 20:51:52近期,有群眾咨詢如何領取第三代社保卡,對此,3月7日,北京市人社局發出溫馨提示,當前,本市第三代社保卡換發工作正在分批次進展中。自今 -

-

女性生理期不適該怎么辦?為什么我會感到特別疲倦和困乏?2024-03-07 20:46:45生理期不適該怎么辦?為什么我會感到特別疲倦和困乏?月經不調可能會引發嚴重疾病嗎?知名專家在線互動解決你的問題。月經是女性生殖健康晴雨

女性生理期不適該怎么辦?為什么我會感到特別疲倦和困乏?2024-03-07 20:46:45生理期不適該怎么辦?為什么我會感到特別疲倦和困乏?月經不調可能會引發嚴重疾病嗎?知名專家在線互動解決你的問題。月經是女性生殖健康晴雨 -

青海玉樹州雜多縣發生5.5級地震 震源深度10公里2024-03-07 20:42:04據中國地震臺網正式測定,3月7日18時6分在青海玉樹州雜多縣發生5 5級地震,震源深度10公里,震中位于北緯33 58度,東經93 01度。震中5公里

青海玉樹州雜多縣發生5.5級地震 震源深度10公里2024-03-07 20:42:04據中國地震臺網正式測定,3月7日18時6分在青海玉樹州雜多縣發生5 5級地震,震源深度10公里,震中位于北緯33 58度,東經93 01度。震中5公里